我希望妳早早準備好,開放自己,

讓世界的豐富,透過感官與想像,都變成妳生命中的豐富。

妳生命的一部分,自己來不及記憶的部分,

可以保留在我這裡,不會消失,不會遺落。

── 楊照

他,每天六點即起,幫女兒準備新鮮的午餐便當,

陪女兒練琴、說音樂裡的故事與靈魂,

每晚女兒睡前,伴著講悄悄話兒,

和女兒擁有媽媽不知道的秘密……

這樣深情的楊照,唯此書有。只因「遇見」眉眼晶亮的女兒,在一頁頁寫下期許的筆記裡,呵護伴引她時時刻刻的人生。音樂、生活、閱讀、壯遊裡的大小事,訴說著熱情、包容、自尊、夢想的寬闊景致,點滴絮語,情懷足跡,教養無處不在。而你我,也能從柔韌至情的文字中,細細咀嚼伴隨孩子成長的處世信念與美好價值。

「我最不願把妳關在有限的空間中。我希望妳活在有很多窗戶的環境裡,讓妳習慣感受到外面世界,自然的或人文的,那麼廣闊,那麼引人好奇。」對於孩子的人生,楊照有著如此深切的期待。這不僅是一位父親寫給12歲女兒的「情書」,也是獻給所有成長中青少年的人生啟蒙書!

真摯推薦

張大春(作家): 這是一本情書。楊照明目張膽地背著老婆和另一女孩傾吐心事、反思現實、墾抉記憶、期許未來;其多愁善感,迷惘惆悵,非墮入情網不能辦。既揭露著自己的青春身世,也辨認著女兒的成長軌跡,才是「遇見」的真諦。

陳浩(作家/博理基金會執行長): 楊照這女兒的爹可是太有才了,靜好安穩,理性感性如絲如絮,娓娓道來和他那聰慧女兒的點點滴滴,有為有守,心心相映。原來,我那做爹無師傅的理論竟要推翻的。我不免十分遺憾,這書為什麼不能早出十年?讓我還來得及學而知之。楊照的書我從來愛讀,這本最得我心。

陳之華(親子教育作家): 這本書同樣有著楊照的正直信念、音樂觀點和人生價值,卻又承載了更多為人父親的角色、責任、努力、期許、情感、不捨、關懷與無盡的愛;而這應該正是楊照所想傳達的「典範」吧!

李苑芳(貓頭鷹親子教育協會祕書長):這是一個父親謙和地蹲在女兒面前,拋去所有的身段、威權,委婉地跟她談生命的價值和意義,雖道遠,卻沒有任重感,因為一言一語充滿了深情,充滿了愛。

蔡淑媖(新北市書香文化協會理事長):這本書大大滿足了我窺見一個父親心底對女兒的愛的呢喃,我相信很多父親都有同樣的心境,只是不知道如何表達。那就看這本書吧!把愛說出來的感覺很棒的!

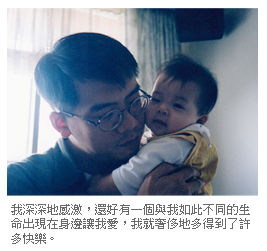

成長的不只是女兒

最早動念想的,是寫十二封長長的信,給女兒長大之後讀。 最早動念想的,是寫十二封長長的信,給女兒長大之後讀。

那時候,她才三歲多吧,當然不可能懂得我寫了甚麼。像是放進玻璃瓶子裡擲入海中的「瓶中書」,經過多年波濤浮沉,才到達初識歲月之岸的女兒手中,展讀發現在她小時候,爸爸曾經如此想像、期待過她的人生。

十二個主題都想好了,當然都是我自己在成長過程中累積出來的關懷,文字、閱讀、音樂、壯遊、古典、自然……幾封信快速寫完了,還有幾封開了頭擱在書桌上。

擱著也就擱著了。沒有多久我就失去了繼續寫這些信的動能,因為現實生活中和女兒的互動愈來愈多,相對地就愈來愈沒有理由去想起那站在歲月之岸或堅定或徬徨的未來女兒了。

一直到二○○八年,女兒三年級了,進入了很愛發問的時期,而且抱持一種堅持要得到答案的態度。常常她問了一個問題,我自然地反應:「啊,這妳不會懂啦!」她會說:「你講啊,我不懂也沒關係。」

她問的問題,很大一部分關係生活的意義。被她問多了,我也就慢慢養成習慣,即使她沒有問,遇到了有感觸的事,我會對她解釋起來,真的不管她聽得懂聽不懂。

當然她不會馬上就懂,於是我就提筆將這些有的對她說過、有的只在心中轉過的念頭記錄下來。前後記錄了三年,今年夏天她從小學畢業,為她而寫的生活筆記也有了一本書的分量。

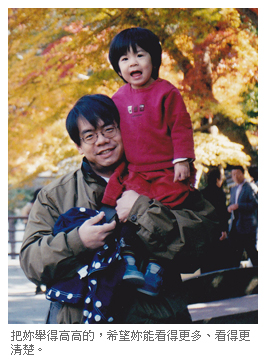

徵得女兒同意,加上她媽媽幫忙想了書名,提供多年來陸續拍攝的照片,這本書就以我們三口首度家庭合作的形式完成了。我自己回頭讀了一次文字,發現裡面所談的,其實仍然不外是早先十二封信中的那些主題:文字、閱讀、音樂、壯遊、古典、自然……但在形式上,從原本的獨白,變成了互動記錄,添加了許多我一個人的寫作不會有的趣味。這是女兒的貢獻,也是女兒給我帶來的巨大影響。

原來,在這些年中,成長的不只是女兒……

作者簡介

楊照

本名李明駿,1963年生,臺灣大學歷史系畢業,美國哈佛大學博士候選人。曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯等職;現為《新新聞》週報總主筆、「博理基金會」副執行長,並為News98電台「一點照新聞」、BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」節目主持人。

楊照擅長將繁複的概念與厚重的知識,化為淺顯易懂的故事,寫作經常旁徵博引,字裡行間洋溢人文精神,並流露其文學情懷。這是楊照第一次以父親角色,寫給女兒的筆記,情感濃郁,既生活化又具有深刻思維。

著有:

- 長篇小說──

《吹薩克斯風的革命者》、《大愛》、《暗巷迷夜》。

- 中短篇小說集──

《星星的末裔》、《黯魂》、《獨白》、《紅顏》、《往事追憶錄》、《背過身的瞬間》。

- 散文集──

《軍旅札記》、《悲歡球場》、《場邊楊照》、《迷路的詩》、《Cafe Monday》、《新世紀散文家:楊照精選集》、《為了詩》、《故事效應》。

- 文學文化評論集──

《流離觀點》、《文學的原像》、《文學、社會與歷史想像》、《夢與灰燼》、《那些人那些故事》、《Taiwan Dreamer》、《知識分子的炫麗黃昏》、《問題年代》、《十年後的台灣》、《我的二十一世紀》、《在閱讀的密林中》、《理性的人》、《霧與畫:戰後台灣文學史散論》。

- 現代經典細讀系列──

《還原演化論:重讀達爾文物種起源》、《頹廢、壓抑與昇華:解析夢的解析》、《永遠的少年:村上春樹與「海邊的卡夫卡」》。

- 近作──《如何做一個正直的人》、《想樂》。

部落格:tw.myblog.yahoo.com/mclee632008/

微 博:weibo.com/yangzhao63

寫給女兒的情書

◎張大春(作家)

楊照寫了一本書,這大約是近年來每個月都不稀奇的事。年過四十以後的楊照,幾乎在每一個他所接觸的領域上都能發表深入淺出而博覽覃思的意見,我幾乎已經養成了一個「所知不太妙,每事問楊照」的習慣。所以很多時候,我會不太清楚他的哪些主張原來出自他的哪一本書。

這一本卻相當特別──它是一本情書。楊照明目張膽地背著老婆和另一女孩傾吐心事、反思現實、墾抉記憶、期許未來;其多愁善感,迷惘惆悵,非墮入情網不能辦。繼《迷路的詩》之後,楊照再一次輕掩住他搏理擅辯的滔滔之論,娓娓向女兒述說自己。

這個女兒李其叡和我自己的一雙兒女也是青梅竹馬的友伴,兩家時時過從,近年來幾乎每週相聚,大約都是為了孩子能夠玩兒在一起的緣故。原本是三個步亦步、趨亦趨,幾乎同時開始學鋼琴的孩子,大約從上小學起,李其叡和我家兩個的距離便拉開了。不數年下來,雖然每週相見嬉遊打鬧依舊,可是在音樂演奏的表現上相較起來,李其叡與張容、張宜的差距,就像《莊子》書中藉顏淵之口所形容的那樣:「夫子奔逸絕塵,而回瞠若乎後矣。」

我也是在這段期間才發現:楊照除了閱讀勤勉、議論迭宕、萬般入耳即關心之外,也無時無刻不在細膩、綿纏地省視以及記錄著他這位獨生女兒時時刻刻的人生。書名《我想遇見妳的人生》──乍看有些奇怪:孩子的生命不就是你轉製出來的麼?過去十多年間的日日夜夜,你不都參與了這孩子生活裡的點點滴滴麼?你還想「遇見」甚麼?

停頓在這個語詞上,讓我們讀讀這一段文字:

球場裡的座位是不對號的,我最喜歡找父子一起來看球的,坐到他們身邊去。那樣的球迷爸爸都會在關鍵時刻,將他累積多年的看球經驗,傾倒給兒子。他會解釋投手剛才投的球路多麼刁鑽,會說打者握棒的方式顯示他預期投手會給什麼樣的球,會提醒外野內野防守者怎樣移動他們的位置。當然,他更會從記憶寶盒裡挖出自己看過最精采的球賽過程、畫面,還有多采多姿的統計數據。……我那時候就想:將來無論如何,我要跟我的小孩有一樣的興趣,可以那樣對他說著我的經驗、我的知識。 〈第三章.因為妳,我不怕老去〉

這段引文的節略之處,有兩句尋常話值得丹黃標著:「球場上的叨叨絮絮,也必定會是兒子一生最寶貴、最溫暖的記憶。」我們所經歷過的生活、所掌握過的訊息、所流注灌溉過的情感,在時間巨力的催迫之下,非但不可停、不可逆,也似乎不能稍佇於寸心,古人以「白駒過隙」立喻,所說的豈只是時光飛逝而已?「白駒過隙」之嘆,所感慨的正是「錯身而不及遇」的失落。

我們這一代人的父母親大多話少,生養子女無論是教之以德、誨之以禮、授之以技、傳之以術,多屬「吉人詞寡」之類,據我在閒談間向身邊的友輩儕流打聽,絕大多數都不太知道自己的父母在青春年少之時具體而有細節的生命內容。那一輩的人,是不會將他們的心事情懷暴露得太多或太深的。若是放在文本的傳統看去,就連以給兒子寫家信而傳世的傅雷,或者是在病榻上不斷向女兒告白心緒的梁啟超,都沒有敞然交代自己生命瑣屑的用意。無論是藝術或政治,他們都在「大於一個人」的面向上標定了自己的位置。

可是,就楊照的體會和覺悟來說,事情不只是這樣。顯然,唯有「叨叨絮絮地述說」,才是「遇見」的真諦;唯其透過不斷地傾吐,既揭露著自己的青春身世,也辨認著女兒的成長軌跡。他的確如願和女兒有了「共同的興趣」,也的確能夠暢快地「對她說著我的經驗、我的知識」,然而尚有其它──

我記得,走在中山北路上,應該是秋天,風吹過來還不覺得冷,然而卻吹得地上的落葉翻飛騰走。我的小提琴老師說:「他們在對你說話,知道嗎?海頓、莫札特、貝多芬、帕格尼尼、韋尼奧夫斯基,你聽到他們在對你說話嗎?如果你了解他們在說什麼,你就知道怎樣演奏他們的音樂了。」〈第二章.不把妳寵壞,也希望妳懂〉

小提琴老師對楊照說這話的時候,楊照大約只有如今李其叡的年紀。也許她懵懵懂懂地能夠體會,她的父親除了曾經許願要和她分享的經驗和知識之外,還傳達了這篇文章裡提到的一個訊息,那就是小提琴對鋼琴宣示過:「我的一切,都是為了你!」

這樣的話,傅雷和梁啟超還不會表達。

為生命做好準備

那年的楓葉之旅,在妳記憶中只留下了與楓葉無關的事。 那年的楓葉之旅,在妳記憶中只留下了與楓葉無關的事。

妳記得旅程的最後一天,被我從睡夢中叫醒,抱到小旅館的隔壁房間,有一位親切的伯伯,幫我們拍了照片。那是來自九州大分的一對夫妻,同住在南禪寺邊的小旅館,每天吃早餐時會遇見,客氣地聊上幾句。他們知道我們從臺灣來,他們覺得妳是他們看過最可愛的三歲小孩,所以在分手前,一定要幫妳拍張照片留念。現在那張照片,被細心放大後寄來的,就擺在書架上。

妳還記得妳總是不願意乖乖穿上那件藍底有小白圓點的外套,每次要妳穿外套妳就鬧。除此之外,就沒記得什麼了。

妳知道去高山的時候,有長長的石階,妳邁著小小的步子,堅決勇敢地自己爬了上去,沒有要我抱,路上的日本太太們看妳勤奮的樣子,都靠過來說:「加油!」這件事妳知道,但不是自己記得的,是聽我們說的。至於走了十幾二十個名勝,丰姿顏色多樣變化的楓葉,妳也是後來看相片才曉得的。

有趣的是,那回到京都,先在火車站邊的飯店住了一晚,第二天一早換去南禪寺邊風味獨特的小旅館時,搭了一輛計程車,計程車司機問起妳的年齡,聽說妳三歲,他回應:「日本有句諺語說:三歲時眼裡看見的東西,留到八十歲都不會忘!」

看來,諺語講的是期待,而不是事實吧!不只是妳,我對自己三歲時的事,也都沒什麼印象,我認識的人,也沒有幾個記得自己三歲時的事。還是說,要到八十歲,這些童年眼底的印記才會神秘神奇地復活,突然通通記得了?

大概不會有那麼好的事。人生殘酷的事實是:三歲那年妳雖然去了京都,看了楓葉,但妳的感官和妳的記憶還沒有準備好,所以楓葉美景來不及跟妳的生命發生具體深刻的關係。那年的京都、嵐山、高山、太原,妳去了,但這些地方卻沒有進入妳的生命,成為妳生命的一部分。

這件事一直在我心中,成為提醒、警惕。人的生命有什麼沒什麼,往往不是取決於我們去了哪裡、看了什麼,而在於去到看到時,我們的內在感官與記憶有多少準備。生命的豐富與否,與外在環境的關係,還不如跟自己內在準備來得密切。

很多人沒有準備好自己的眼睛,就算去到羅浮宮,也裝不進任何東西到自己的生命裡。很多人沒有準備好自己的耳朵,在音樂廳一樣聽音樂會,他就不會有感動,不會有愉悅,不會有音樂衝擊出來的體驗。很多人沒有準備好自己的心,他就無法感染別人的痛苦、別人的興奮、別人的快樂。活在這個世界裡,不同的人會和世界發生不同的關係。

我希望妳早早準備好,開放自己,讓世界的豐富,透過感官與想像,都變成妳生命中的豐富。

──摘自《我想遇見妳的人生》之一「聽妳,說生命中重要的事」

為了一個正直的未來

上學期,自然科考試有一題問:「從燒熱的壺嘴裡冒出來的白煙,是水蒸氣還是小水滴?」妳依照課本上說的,判斷水蒸氣應該是無色的,遇冷成為水滴才會變白色,選了「小水滴」做答案。發下考卷,卻發現老師的解答是「水蒸氣」。幾位同學拿著課本去跟老師討論,老師都還堅持就是「水蒸氣」。 上學期,自然科考試有一題問:「從燒熱的壺嘴裡冒出來的白煙,是水蒸氣還是小水滴?」妳依照課本上說的,判斷水蒸氣應該是無色的,遇冷成為水滴才會變白色,選了「小水滴」做答案。發下考卷,卻發現老師的解答是「水蒸氣」。幾位同學拿著課本去跟老師討論,老師都還堅持就是「水蒸氣」。

妳回來問我,我覺得這再明白不過,就是「小水滴」,應該是老師想錯了。我必須讓妳了解,就算一個老師,尤其一個主管妳分數的老師,把「小水滴」弄成「水蒸氣」,妳都該保持正確的觀念,別為了討好老師而接受妳明知道是錯誤的答案。

想了想,妳問我:「那如果下次再考這一題,我還是要回答『小水滴』嗎?」我說:「當然!」「可是那樣又會被打叉,又會因為這一題得不到滿分。」妳說。「可是知道對的答案,堅持對的答案,比分數重要。」我說。

想了想,妳又問:「既然我已經知道正確答案了,可不可以寫『水蒸氣』?我不會搞混。可是如果別人寫『水蒸氣』,明明他們錯卻得到滿分,我反而得不到,那不公平!」

眼前浮上妳假設的狀況,想像妳心中應該會有的委屈,我差點衝動地說:「那也好,只要妳知道那不是真正對的答案。」可是在話出口的瞬間,我猶豫了,腦中閃過好幾個其他影像與念頭,過了好幾秒,才說:「我還是覺得這樣不好。我不希望妳養成習慣,為了分數去選明明知道是錯誤的答案。」

那幾秒中,我彷彿看到妳長大了,大到懂得社會上許多複雜的事,也就大到可以跟我討論我所行所為所做的決定。我彷彿看到那麼一個場景,長大後的妳站在我身邊,我們不知在討論什麼樣的事情,妳嚴肅堅決地告訴我:「爸比,我覺得不可以這樣!」我問:「為什麼?」妳說:「因為你以前不是這樣教我的!」

那當下,我明瞭了一件事。我今天要教妳、告訴妳的任何原則,都應該從未來的角度仔細思考。我沒有道理講不想要妳相信的原則,而一旦妳接受了、相信了我所說的原則,那麼未來等妳長大了,妳自然會用同樣這套原則來看待我、評斷我所做的事。妳會是我未來生命中最重要的監督者。

在將來,我希望當我有一絲一毫疑惑,不曉得自己該不該講明知不對的事,去換取或大或小的肯定或利益時,妳會明快地告訴我:「不可以!」為了這樣的未來,現在的我當然就不能讓步,同意妳用明知不對的答案去換取分數。為了一個正直的未來,而且是我們共同的正直未來,我必須告訴妳,就算會因此失去滿分機會,妳還是該堅持「小水滴」。

──摘自《我想遇見妳的人生》之一「聽妳,說生命中重要的事」

站在窗邊眺望的身影

「原住民語言裡『北投』是什麼意思?」 「原住民語言裡『北投』是什麼意思?」

「不知道。」

「提示:妳最怕的東西。……想不出來?是『女巫』!」

「我才不怕女巫,我怕魔鬼。」

可是我明明記得妳小時候最怕女巫啊!聽了女巫住在森林裡的故事,妳特別問我,我們家前面小山頭那一片樹,算不算森林?好吧,原來妳現在不怕女巫了,最怕可能藏在黑暗裡的魔鬼。

妳順便問我:「我們家為什麼要有那麼多玻璃?晚上好可怕,我希望我自己的房間都沒有窗戶!」

會有那麼多玻璃,因為捨不得外面開闊的山景,被水泥牆都給遮住了。會有那麼多玻璃,因為要讓陽光進來,人在屋裡都能亮亮地跟自然接近。就算知道妳怕晚上會有魔鬼躲在玻璃外面嚇妳,我還是沒辦法改變這種想法。我希望妳活在有很多窗戶的環境裡,讓妳養成習慣感受到外面世界,自然的或人文的,那麼廣闊,那麼引人好奇。

或許是我自己成長在一個相對封閉的時代吧,我記得小時候那種渴求找尋生命窗口的感覺。成長中最深刻的體會,就是自己的渺小與不足。每多知道一點東西,就被提醒了世界有多大。

我們在電視機前,看到人類登陸月球。可是月球背景的星空,還有更多更多的星光,更多更多的奧秘。我們讀地理課本,得到了基本的尺寸幅度概念,明白了光是一條長江,有十幾個臺灣那麼長。

我不想被關在有限的空間中,只能知道生活周遭和學校課本給予的知識、經驗。我隱約感覺到,外面應該有一個更大的世界,但我需要窗口,才能突破無形的圍牆,與更大更豐富的世界互動。

所以,我最不願把妳關在有限的空間中。所以,我們家除了窗子多、玻璃多,還有書多。書和玻璃一樣,都是通往外在世界的窗口。書和書激起的想像力,在那個封閉的年代幫助了我,讓我了解自然的奧秘,讓我看到別人的生命,讓我懂得統合經驗的道理與邏輯。我把我愛的書,我讀的書,繞著布置在妳身邊。有一天,妳打開其中任何一本,就看到一個之前沒有碰觸過的人間景色,對人有了不同的認識。

我不想也不能去指引、去安排妳對什麼景色、什麼事物會有興趣,但我可以盡量讓妳有最多的選擇。更重要的,我希望讓妳具備開放探求的態度,別急著把自己的生命固定封鎖起來。

畢竟,我們都猜不盡生命的潛能與變化,不是嗎?誰曉得再過一陣子,妳說不定就不怕魔鬼了;誰敢說再過一陣子,妳不會對魔鬼,對曾經存在過的總總魔鬼故事,還有種種與魔鬼打交道的音樂,像是古諾、白遼士的歌劇,或是李斯特的「魔鬼圓舞曲」,發生濃厚興趣呢?

我總覺得,站在窗邊眺望的身影最迷人。

──摘自《我想遇見妳的人生》之三「因為妳,我不怕老去」

迷疑摸索的過程

我在差不多妳現在年紀的時候,腦袋裡經常有各式各樣的奇想與疑問。很多甚至不是我自己去想出來的,自自然然莫名其妙就掉到我腦袋裡。 我在差不多妳現在年紀的時候,腦袋裡經常有各式各樣的奇想與疑問。很多甚至不是我自己去想出來的,自自然然莫名其妙就掉到我腦袋裡。

我還清楚記得,有一個晚上我怎麼樣都睡不著。起因是自己在腦中畫寫幾個字,寫到了最簡單的「王」。然而很怪,想像中的那個「王」,最底下的一橫沒有辦法準確地與中間那一豎會合。在腦中,我看到「王」的一豎從底下凸出來了。很簡單,我想像把那一橫擦掉,往下面移一點,這樣總能接上中間那一豎的終點了吧!

更奇怪的事發生了。想像裡那太長的一豎,隨著一橫往下移,也跟著變長了,於是又還是凸出在一橫外面。

不管我怎麼畫,腦袋裡的那個「王」就是沒辦法乾淨俐落地終結。中間那一豎永遠都在一橫之外,多出了那麼一小截。我想像的「王」字愈來愈長,可是不管長到什麼程度,中間那一豎就是不肯乖乖被擋在一橫裡面。我想著,如果那一橫畫得很遠很遠呢?然而,無論再怎麼遠,一豎都還是可以比它多出那一小截,絕對沒有終極解決的辦法。

就這樣想了一夜,睡不著,第二天在教室裡一直打盹。多年之後,我明瞭了,那應該是我第一次碰觸到「無限」,理解到空間無限的事實。我當然想不出來空間的終點在哪裡,所以就睡不著了。

多年之後,我還讀到了王文興寫的很短很短的短篇小說。寫一個小孩,好玩地自己畫起明年的月曆來。畫完明年的,意猶未盡又畫了後年的,然後就這樣一直畫下去。畫了半天,停下來一看,啊,自己竟然畫了快一百年的月曆,換句話說,到他手上正在畫的日子時,他一定已經死了!意識到這件事,他忍不住大哭起來。

這是讓我很震撼的一篇小說。因為那個小孩,跟我當年一樣,在沒有防備的情況下,接觸了時間上的「無限」,對應對照自己有限的生命,不禁悲從中來。

小時候學過的東西,大部分都忘記了,反而是沒有學,或者該說,沒有人事先給過答案的經驗,長留著忘不掉。我先經驗、體會了「無限」,以及「無限」觀念帶來的困擾,才聽到人家如何解釋「無限」,於是「無限」就變得容易掌握,我就沒有被物理或數學上任何與「無限」有關的問題難倒過。我只要回頭記起,自己腦袋裡那個永遠合不攏的「王」字,或是王文興筆下嚎啕大哭的小孩,「無限」就如實在那裡。

最近妳常怪我「不好好回答妳的問題」,問我很多事,都得不到明確的答案。那一半是因為我沒辦法跟隨著妳腦袋的轉法,弄懂妳的問題,也就無法回答;但還有另外一半,因為我不想剝奪妳自己去感受困惑、被困惑糾纏的體驗機會。別人給的答案,或許方便,然而就減少了讓妳迷疑摸索的過程。那迷疑摸索的過程,在決定妳將來會變成什麼樣的人上面,比答案重要一百倍一千倍啊!

──摘自《我想遇見妳的人生》之四「和妳一起,張望世界」

|