精采書摘──南丫島:緩衝繁華競速的離島

■我的路線

■我的路線

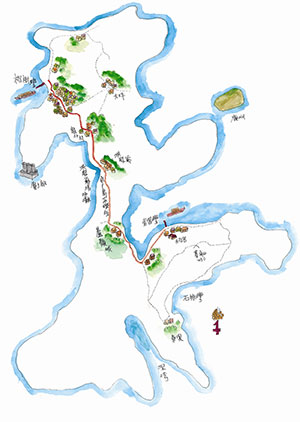

索罟灣──蘆鬚城──榕樹灣,約2.5小時。

■交通 中環碼頭搭渡輪至索罟灣。

■難度 ★

初次去南丫島,彷彿遠離了香港。甚至,遠離了亞洲。

那回一如所有遊客,從中環搭渡輪前往。出發前,我未預期,邂逅的竟是一座荒涼、乾旱,多丘陵和岩塊,充滿地中海風貌的島嶼。

那時而像希臘島嶼,又摻雜著南義大利風光的魅力,讓我幾乎忘了它的現實位置,卻也因它清楚坐落於香港的南方海上,我不免有了另類的思考。

許多大都會都是靠著一二條通往海岸鄉野的鐵道,讓市民的集體焦慮有所發洩。比如,台北有一條淡水線捷運,通往淡水海岸。縱使非例假日,照樣吸引遊客前往。東京也有江之電鐵道,平時就載著都會男女和學生,通抵湘南海岸。這些通往海岸,做為城市人宣洩情緒的管道,中途也都有腹地。經過一段綠色鄉野,透過適時綿長的洗禮,摻雜列車的輕度搖晃,那種暫時遠離都會的愉悅,才會逐漸浮現。

|

| 從南丫島家樂徑遠眺索罟灣 |

香港周遭都是海,地鐵四方奔竄,因為容易抵達,無腹地緩衝,反而失去了這種情境。有時不免也憂疑,香港是否缺乏一條逃離城市的海岸幹線,讓港民少了透氣的環境。海,反而是圍籬。幸乎,香港雖沒有這樣鮮明的鐵道,卻因了南丫島(或者其他更不知名的諸多離島),出現了更大的緩衝。

很少都會像香港,熱鬧和繁華呈現多樣的塊狀,又因微妙的歷史獨立於一區。地理上被海隔開,生活區塊也分割成蜂窩般的密室。它的光鮮亮麗,飽含著更大現實的虛幻、緊迫,以及不安全感。

做為第三大離島,南丫島在我的香港地圖裡,遠比它的實際範圍更加龐然。長期以來,它都在調節著這一塊狀都會的情緒。這城若是一座監獄,南丫島無疑是香港最重要的放風區,失落的一角。

當其他都會的市民仰仗著鐵道迎向海岸,靠著海洋的開闊和明亮,紓解上班的壓力鬱悶。港人卻搭乘渡輪,越過漫漫海水,回望自己的孤獨。南丫島在邊陲,優雅地散發著微光。它更是香港的提示,緩衝了香港的速度。

從台灣遠眺香港,最慨嘆的,就是少了一個像南丫島的大離島。可以半個小時就抵達,遠離最熱鬧的都會,又全然地跟現今的時空隔絕。

|

| 山徑旁,景觀猶若地中海郊山 |

我初次去,從索罟灣上岸。抵達天后宮時,天空盤旋了好幾隻麻鷹,往更南的方向滑去。突然間,想起翻過此山,那頭便是擁有美麗沙灘的深灣和石排灣。這幾個香港最偏遠最被人遺忘的村落,許多人搬遷後不再回來,人丁稀疏得比天空的麻鷹還少。

一路只見零星的菜畦,少數的農民蹲在田埂裡,更多老人圍坐在士多旁邊的榕樹下。我們或一廂情願的以為,南丫島是香港人發洩情緒之地,其實它本身也隱浮著都會偏遠地區的多樣問題。都會人去那兒解決自己的情緒,卻忘了它也有本身的不安。除了這種鄉野小村的缺少維護,迅速沒落,它還有環保失衡、農耕凋零等麻煩,點出了我們素來不願意面對的窘境。

還有,走在縱貫島嶼的家樂徑上,左右皆有大煞風景的人為地標。先是發電廠的三支巨大煙囪,蠻橫而唐突地矗立。可是再怎麼不喜歡,你還是必須接受它的存在。登高遙望,右邊則出現風車造型的風采發電站,雖說環保,那種科技的外貌仍跟小島的淳樸格格不入。

所幸沿途海岸風光明媚,礧磈山景和蔚藍大海在眼前纏綿,更在遠方交織。晨昏時散步,鄉村小徑鋪陳出香港街景無法展現的舒適。所謂的南丫島情結,其中之一便在此從容散步。

但山徑旁配有山火拍的設施,告知著此地相當乾燥,獲水不易。灌叢環境在香港分布面積相當廣泛。崗松和山棯等群落,加上芒萁、鱗子莎等植物,無疑是火災的溫床。島民在此長年維生,唯有尋找避開東北風面南的山谷,在那兒尋找寬闊的腹地,傍水生活。

抵達洪聖爺灣泳灘時,友人禁不住海水誘惑,下海泅泳去。這是六七年前,友人隱居在島上經常前來的地方。但此地接近榕樹灣,地理位置非常便捷,縱使非例假日,現在都無法寧靜了。

有時為了避開人群,她會到更隱祕的蘆鬚城。先前在家樂徑漫遊時,遠眺海崖下一角,只見一淨白沙灘偎處山腳,一二洋人在水裡浮潛。我用望遠鏡眺望,欽羨中,看到如牆之漁網圍堵著。不禁好奇問道,「為何要圈出游泳的範圍?」

友人輕鬆回答,「那是防鯊網。」對友人來說,遊客顯然比鯊魚更煩人。

|

| 洪聖爺海灘的小農有機農場 |

洪聖爺灣泳灘旁有一小小有機農園,友人在戲水時,我走進去觀賞。菜畦間,有些零星的蔬果栽種著。友人偶爾贊助性地購買,但價錢不菲。有機農耕在香港的遠景,她不太看好。

我興致高昂地走逛,發現栽植的蔬果物有限,菜色亦不佳。時節即將入冬,按理說,應該豐收啊?檢視其栽種的面積,還有耕作的環境。我研判,這只是自給自足的小型家園,仍處於實驗階段。在台灣或日本,不少有機農耕環境充滿企業經營的理想,也具備穩定量產的成熟度了。正因如此,我愈加珍惜此一有機農園的象徵意義,尤其是當南丫島的農業沒落,原住島民大量出走時。

沙灘旁,一棵老樹下,蹲坐著一位老婆婆,看守著一攤果物。仔細瞧,賣的是黃皮。味甘帶甜,橢圓狀的黃皮,頗有未馴化的野果滋味。這種香港在地的水果,猶盛產郊野。中環、灣仔等菜墟或士多也常可看到。它們彷彿古老的香港化身為水果,來跟我作伴。

我買了一串解饞,老婆婆很感激,不停地跟我聊天。只可惜,她講的是廣東話,我沒幾句聽懂。只見她比手畫腳,大抵知道黃皮是她自家種的。至於還說了什麼,就不知道了。

周遭沒其他遊客,我們一起遠眺著洪聖爺灣沙灘,直到友人上岸。跟一位陌生的老婆婆,如此安靜寂寞地並肩,竟有一份荒涼的親切。

黃昏時,走到榕樹灣。周遭山谷屬於背風區,出現了蓊鬱的樹林,林子旁一間農舍不顯眼地坐落著,大蕉和薑花在四周蔚然生長。彷彿台灣南部的某一寧靜鄉下,但更接近南洋的熱帶野村景致。怎麼感覺,都不是香港。

香港島的龍脊曾被《時代周刊》(亞洲版)選為亞洲地區最佳都會遠足徑。我一直不解,很懷疑寫作者有無來過南丫島,或者走進其他郊野公園。又或者,只以大山大海的壯闊做為標準。

慢慢接近幾間農舍,遠看時,還以為是黃泥磚屋,等接近細瞧,才確定是更接近近代的花崗石建材,不免泛起小小的失落。但能和早年的老房子碰頭,依舊充滿興奮,好像在台灣遇見老式三合院。

友人遇到了一位昔時鄰居,仍在半山租一小屋居住,繪畫為生。當許多南丫島住民遠離時,不少帶有嬉皮傾向和喜愛追求藝術生活的西方人,可能會選擇這樣異國情境之地旅居。尤其是榕樹灣附近,古老房舍、小雜貨店和商家的門面擺飾,充滿了中西交雜的異國風情。那氛圍又透露著某一悠閒的況味,保留了早期香港的模樣。

我更驚奇,島上只有小型消防車,沒有其他車輛。任何遊客一登岸,很自然地都像島民,走路速度變慢,溶入海灘的悠閒、小村的從容。輕鬆慵懶的生活步調,當然適合不少東西式餐館和酒吧的混合存在,多數遊客可能也是為此而來。

各個樣式餐廳的坐落,遂帶來一角的小繁榮。比鄰的商店小鋪,販售的貨物也算充裕。我的筆記本塗鴉著涼粉、豆腐花、雞蛋仔、魚蛋豬皮和鹹魚蝦乾等等,還有紅酒、起司之類的西方食物。它們多由香港島運輸過來,和本島少數蔬菜搭配。如此林林總總的奇妙混雜,似乎很富足。我想像著,自己也在此旅居一段時日,面對這一愜意生活的小島,竟有著奇妙的快樂。

其實,我一登岸,印象最深刻的,應該是路旁設有沙坑等設施,提供給貓狗上廁所使用。這一設施提醒我,南丫島似乎是香港較適合寵物居住的地方。榕樹灣附近,很多配帶頸圈的貓狗,人前人後優雅地晃蕩著。許多商店收銀處擺置著小小的募款箱,上面標示著「南丫島愛護動物協會」。顯見此島住民尊重寵物,認同牠們生活權利的意識,遠比其他地方還高,相信人權亦然。

|

| 小狗上岸請就定位如廁,不要到處留跡。 |

島上的「南島書蟲」又是一個美好註記,裡面擺設了一排書架,堆疊的西文書籍內容多為有機、生機和環保飲食。愛貓的老闆,大體要宣揚善待地球。更微小觀之,或許也是要我們珍惜、呵護南丫島吧。你可以隨手取閱,聆聽音樂,觀賞貓的優雅、慵懶,一邊享用餐廳提供的西式素食。簡單的輕食,提醒了我們在此的審慎旅遊。於是,香港又和南丫島切割了。

我也很難想像,黃昏時,竟不是在此食用瀨尿蝦和芝士龍蝦的海鮮大餐。但有一回如此,相信更能清楚感覺,香港第三大島的存在。從海水的靜緩起落,估量出它跟香港的微妙距離。(2010.9)