作者:Richard J. Davidson & Sharon Begley優惠價 284 元

推到

中央研究院院士 曾志朗 暢銷書《EQ》作者 丹尼爾.高曼 Daniel Goleman正向心理學之父 馬汀.塞利格曼 Martin E.P. Seligman微表情研究巨擘 保羅.艾克曼 Paul Ekman當代最有原創力的思想家 狄巴克.喬布拉 Deepak Chopra美國國家科學院院士 安東尼.狄馬吉奧 Antonio Damasio麥克阿瑟獎得主 羅伯特.薩波斯基 Robert M. Sapolsky心理偵探家 丹尼爾.吉伯特 Daniel Gilbert

你可以輕易從挫折中恢復,或是傾向沉溺於絕望之中?

每個人的喜怒哀樂悲恐驚憂,受到獨特的大腦活動形態所影響,

每個人獨特的大腦活動形態,會影響我們如何感覺、思考和生活,頂尖的神經科學家戴維森以一個接一個精采詳實的實驗,整理出近四十年來從大腦機制來研究人類情緒的卓越成果。他發現情緒形態是由六種向度組合,包括:回彈力(回復快/慢)、展望(正向/負向)、社會直覺(白目/善解人意)、自我覺識(不自知/敏銳)、情境敏感度(失禮/得體)與注意力(聚焦/分心),構成我們的情緒圖紋,也就是個人大腦情緒生活的基礎;透過評估情緒形態的問卷,你可以了解自己在各個向度上的落點。

正因為情緒形態由大腦神經迴路決定,所以大腦可塑性讓情緒管理有很大的改善空間。無論你的情緒形態是怎樣的組合,知道它的特點是了解情緒如何影響健康和人際關係的第一步,接下去就能決定要分別移往六個向度的哪一端。

當靜坐冥想遇上神經科學,戴維森結合了學術生涯和個人興趣,他找到心智訓練改變大腦的明確方法:以正念(內觀)靜坐強化同理心、慈悲心、樂觀和幸福的感覺。洞悉自己的情緒形態,你可以選擇最有效的方式回應不同的情境;透過心智訓練重新設定自己在情緒向度上的位置,你可以建構出適合自己性情的生活,過得比較健康、生命比較圓滿。

理查.戴維森 Richard J. Davidson

長期研究情意神經科學、大腦影像與行為科學,是大腦與情緒研究的先驅,享譽國際。曾獲美國國家心理衛生研究院(NIMH)研究科學家獎、美國心理科學學會(APS)心理科學獎(William James Fellow Award)、精神分裂與情意失常症聯盟資深研究者獎,1997年獲選為美國心理學會(APA)的傑出科學教授,2000年獲美國心理學會頒發終身科學成就獎,2006年《時代》雜誌將他選入世界上最有影響力的百人之一。目前為威斯康辛大學麥迪遜校區健康心智研究中心主任、心理學和精神醫學研究教授,他同時也是心靈與生命研究院(Mind and Life Institute)的董事,此機構致力於提升西方科學家與達賴喇嘛的對話。亦編寫《禪修的療癒力量》(晨星)、Anxiety, Depression, and Emotion、Brain Asymmetry等多本學術著作。

VIDEO

夏倫.貝格利 Sharon Begley

為《華爾街日報》科學專欄作家,也曾擔任過《新聞週刊》科學版的編輯暨資深科學作家,常與頂尖科學家合作撰寫科普書籍,是《重塑大腦》(時報)、《訓練你的心靈,改變你的大腦》(久周)等暢銷書的合著者。

從研究情緒到改變情緒之路

◎洪蘭 (中央大學認知神經科學研究所所長)

這本書可以說是一部情緒認知神經科學的發展史,因為戴維森教授正是創造這個歷史的人。雖然我自己也在認知神經科學的領域,並且因為年紀和他相仿,也同樣經歷過心理學從唯物的行為主義轉變到唯心的認知神經科學的歷程,也嘗受過書中所描述的打壓(曾有一位同學告訴我,為什麼心理系的系主任要輪流做,因為行為主義派的教授做系主任時,認知組的學生就容易被排擠,反之亦然),但是當我看到戴維森描述他在電梯裡遇到行為主義的大師史金納(B. F. Skinner),他因為緊張,按錯了樓層,他道歉說:對不起,我改變心意了(I changed my mind.)。史金納教授立刻接著說:不,你沒有改變你的心意,你只是改變了你的行為(You didn't change your mind, you changed your behavior.)這一段經歷時,還是覺得很震撼。這個小故事說明了當時行為主義的禁錮是多麼的嚴苛,完全不容許任何有關大腦或思想的存在,一切的一切只有刺激和反應。這是一九六○年代時,美國任何一所大學心理系的普遍現象,學生進去就得選邊站,絕不可能左右逢源。在那種氣氛之下,戴維森竟然不知好歹,要研究看不見、摸不著的大腦中的情緒,當然會被潑冷水,他沒有被踢出研究所已經夠好運,更不要說敢去研究帶有東方神祕色彩的冥想靜坐禪修了。

從書中他對情緒研究的過程,我們可以看出美國社會的轉變。一六二○年,五月花號剛登陸新大陸時,英王詹姆士一世說,只要你耕種得過來的土地都是你的,國王只收稅,不擁有土地。因此,北美殖民地的人靠自己的力量,開拓了蠻荒,征服了大自然,發展出不靠祖宗、不靠政府,只靠自己雙手的態度。這個「人定勝天」的信仰成為行為主義在美國流行的最主要原因。雖然行為主義發源於俄國巴夫洛夫(Ivan Pavlov)的制約實驗,但是它在歐洲流行不起來,因為歐洲講究血統、講究階級,不是你肯做就會成功,而美國提供了行為主義肥沃的土壤,讓它在美國茁壯成長,最後回頭去征服歐洲。這是許多念心理學的人一直想不通的地方,源於歐洲,卻無法盛行於斯,反而來美國大放光彩。

從學習理論來說,行為主義有它的道理,人的確是制約的動物,剛上小學一年級的學生,聽到鐘聲便會魚貫進入教室;正在飆車的人,看到警車就會立刻減低速度。只是從認知的觀點,我一直不能了解,怎麼會有這麼多有名的心理學教授認為學習是不需要大腦的?如果承認學習需要大腦,又如何把大腦當作黑盒子來看待?這不是自相矛盾嗎?作者比一般人更有勇氣的地方是他敢去走不同的路(defying the crowd),在時代未準備好之前,做先知是痛苦的,他遭遇了許多挫折,但仍然有勇氣「眾人皆醉我獨醒」,這是不容易的。所以直到今天,戴維森在情緒研究上的地位,仍無人可比擬。

這本書最精彩的是作者去到印度見到達賴喇嘛後,回來所做的實驗方向的改變。過去雖然也有研究禪修與大腦關係的書籍,但是沒有一本像本書一樣,透過嚴謹的實驗,從大腦組織結構、功能改變來證實冥想可以改變實體。這個看似簡單的發現讓我們看到佛家所說的「相由心生」,人起一善念,這善念會改變大腦結構,結構的改變又造成功能的改變,使產生的念頭不一樣,這個念頭又改變大腦結構──這個循環令所有父母及教育者警惕,我們的一言一行影響著和我們接觸過的人,難怪古人說「近朱者赤,近墨者黑」了,誰也沒想到它竟是大腦的關係!

就情緒在大腦中的機制來說,本書是目前講得最清楚,實驗做得最好的一本,這些實驗在經過反覆的驗證後,它的結論被證明是正確的。對改善治療效果有心的醫生們可以透過本書所描述的神經機制,去發展出憂鬱症、過動症、注意力缺失症的行為治療法(包括冥想在內)。研究發現靜坐時大腦會分泌一種抑制性的神經傳導物質GABA,它可以改善孩子衝動的行為,增加他們抑制的能力,對一些從小沒有養成良好紀律的孩子來說,這是一種不服藥的改進方式,值得家長們注意。

同時正念冥想靜坐有助於憂鬱、焦慮和壓力的舒緩,這對現代處於激烈競爭之下社會各行各業的人來說,都有很大幫助,因為不必服藥,靠你的意志力就可以有所改進。這也使這本書跨越純粹科學研究的探討,進入應用心理學DIY的範圍。現在台灣幾乎每個社區大學都有開氣功、瑜伽、靜坐、禪修的課,這本書提供了這些運動背後的學理證據與支持,開課的老師與學員們可以仔細去研讀。

情緒的研究從一九六○年代的禁忌到變身為現在研究的熱門主題,可以說是走了一段很長、也很辛苦的路。它的揭祕對醫學上,尤其癌症的治療很有啟發。假如心物是一元,不是笛卡兒(René Descartes)說的二元論,那麼正心、誠意對身體的健康當然有好處。戴維森的研究讓我們看到,你的心智控制著你的腦,你的腦又主宰著你的身,若你能在情緒的六大向度上,保持著最佳的狀態,那麼你的身自然也就以最佳的狀態來支持大腦的自我控制了。

我們最近在性犯罪者的研究上還發現大腦在執行自我控制時,需要消耗大量的葡萄糖,葡萄糖不足時,粒腺體細胞無法產生能量單位ATP,自制力便會降低;而透過靜坐修練,大腦可以用最少的能源達到最大的自制。當所有人都能自制,以理相通,以禮相待時,世界就太平了。

這本書是所有人都應該看的好書,因為我們每個人都有個大腦,當然應該知道自己的大腦如何控制著我們的身體,而我們的健康又如何主宰著我們的快樂,最後帶領著我們完成上天所設定的生命的目的。戴維森的研究告訴我們,當你知道為什麼時,你才會心甘情願的去做,當你心悅誠服的去做時,你才會看到效果。它證實了一句話:「天下只有想不通的人,沒有走不通的路。」只要正心誠意,人生的道路自然開闊起來,你的心就能引著你的腦,把你的身體帶到一個自盤古開天以來,大自然所設定的最適合人類生活的境界,它就是《黃帝內經》上云:「上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去」,這般有修行的人生。

情為何物?這是個很古老的問題,因為人性裡最明顯的行為特徵,就是喜、怒、哀、樂、憂、愁、悶,還有不安、惶恐,和無奈。這些心裡的反應,我們自己時時刻刻都有感知,也很清楚自己的行為會因為當時的某一情緒,而有不同的表現;當我們和別人相處時,他們的眼神、表情、肢體動作,也都會傳遞他們的情緒,讓我們知道如何應對,才不會產生魯莽和不合宜的冒失行為。所以自己的情緒管控風格,和正確知覺他人情緒的應對方式,就是個人人格的指標。換句話說,情緒是貫徹個人生命的動能。

千年來,從哲學家、生理學家到心理學家,都難解情緒的奧祕,但這本書的作者,從實驗室的大腦神經迴路,到喜馬拉雅山上那些高僧心智修練的情緒「空相」,導出了六個面向的情緒圖紋,更以實驗的證據證實靜坐冥想和其他的認知練習,可以真實的改變大腦,包括對生活挫折做出正面的改變。

做為一個長期從事腦神經活動研究的認知神經科學研究者,我一直都很注意作者發表在科學期刊上的論文,對於這本書的出版,除了讚美之外,更希望大家能身體力行,修心養性,好好做人! ── 曾志朗 ,中央研究院院士

這是一本令人大開眼界的書,裡面有許多突破性的研究,會改變你對你自己的看法以及你對周遭所有認識的人的看法。戴維森和貝格利是個天王組合;劃時代的發現以一種令人愛不釋手的愉悅閱讀方式呈現在讀者前面。我愛這本書。 ── 丹尼爾.高曼(Daniel Goleman, Ph.D.) ,《EQ》作者

不論他是在實驗室中測量大腦神經元的活動,或是在喜馬拉雅山跟達賴喇嘛會面,戴維森是個不可救藥的探索者,花一生的時間在探索人類最深層的祕密。絕對不要錯過這本由世界最知名的情緒和大腦專家所寫的既聰明又生動的好書! ── 丹尼爾.吉伯特(Daniel Gilbert, Ph.D.) ,《快樂為什麼不幸福》作者

這本超級好書帶給你非常清楚的情緒的神經科學導覽;告訴你科學的歷程為什麼有效;一個很值得敬重學者的成長故事,以及對未來是一個更好的世界的承諾。這是一本了不起的書。 ── 羅伯特.薩波斯基(Robert M. Sapolsky, Ph.D.) ,《斑馬為什麼不會得胃潰瘍》作者

這是致力於如何使生命值得活下去的研究,世界頂尖神經科學家給我們的禮物。這是每一個對正向心理學有興趣的人都應該讀的好書。 ── 馬汀.塞利格曼(Martin E.P. Seligman, Ph.D.) ,《邁向圓滿》作者

這是一本我所知道如何用神經科學的發現去改變你生活的最好的書。它讀起來輕鬆愉快,像福爾摩斯遇見華生和克里克的科學探險故事,而他們的顧問是達賴喇嘛! ── 傑克.康菲爾德(Jack Kornfield, Ph.D.) ,《智慧的心》作者

戴維森是一位有遠見的神經心理學家,配上最機敏的科學作家貝格利,不僅讓我們了解了情緒的向度,更提供了深具說服力的證據使我們成為更有效率、更圓滿的自己。 ── 傑若米.古柏曼(Jerome Groopman) ,《醫生,你確定是這樣嗎?》作者

戴維森不凡的科學成就與事業奉獻在了解人類的情緒上,使我們更深入理解情緒的作用。現在,加上作家貝格利的幫助,他把事實的累積轉換為智慧的寶庫,使非專業門外漢的讀者也能看懂,並且直接應用到他們的生活上。 ── 安東尼.狄馬吉奧(Antonio Damasio, M.D., Ph.D.) ,《意識究竟從何而來?》作者

理查.戴維森和夏倫.貝格利為我們情緒的大腦化學指出了一條先驅的路。戴維森的實驗證明靜坐冥想和其他認知練習,可以真實的改變大腦,作者讓每個人看到我們如何改變我們最難以改變的情緒習慣,創造出新的、比較有成就的自己。我們期待能培養出更好的注意力,對他人更體貼,知道他們的需求,也更能跟自己的直覺相連接。這些都是可能的──這本書告訴你如何做到。 ── 狄巴克.喬布拉(Deepak Chopra, M.D.) ,《凡人佛陀》作者

這本書運用最新的大腦研究資料,帶給我們了解自己和他人的一個全新方法,包括透過訓練幫助我們對生活挫折做出正向的改變。對所有不但想要了解自己的情緒生活,更想改變他們應對外在世界的人而言,這是一本必讀的書。 ── 保羅.艾克曼(Paul Ekman, Ph.D.) ,《心的自由》(達賴喇嘛合著)作者

這是一趟啟發心智的旅途,你的導遊是世界上最偉大的情緒研究先驅。理查.戴維森從科學的嚴謹角度和抱持對未知的熱情,深刻探討我們如何成為現在的自己。他的研究使我們了解別人和自己,也直接影響我們的態度:我們可以用更有生活力和更有回彈力的態度過日子。他同時也讓我們看到,我們可以用已被科學證實的方法改進大腦的功能和結構。這本書使你浸淫在智慧的書頁中,請好好的享受閱讀本書的樂趣。 ── 丹尼爾.席格(Daniel Siegel, M.D.) ,《第七感》作者

在他穿越喜馬拉雅山令人背脊發涼的旅途以及令人大腦神經迴路震顫的歷程中,有遠見的神經科學家理查.戴維森揭開了人類最古老問題的深層奧祕:做為個體我們究竟是誰?我們的心智從何而來?我們如何培養對他人更多的仁慈而感到平靜?這本書將最新的大腦可塑性神經科學知識、情緒的神經機制與古老的佛教智慧結合在一起,它引導你去找到上述問題的答案,使你感受到科學的啟發,讓你知道你可以成為更好的人。 ── 達契爾.克特納(Dacher Keltner, Ph.D.) ,《生而向善》(Born to Be Good)作者

情緒形態的六個向度

情緒形態是我們對生命經驗的一致性反應,受到大腦某些特定神經迴路的影響,可以用實驗室客觀的方式測量到。情緒形態影響我們感受某種特定情緒狀態、特質和心情的可能性,因為情緒形態比情緒狀態或特質更靠近大腦主宰情緒的系統,它可視為我們情緒生活的原子──是基礎單位。

相反的,人格特質(personality)雖是描述一個人時大家比較熟悉的方式,但在神經機制上是既非基本的,也非必要的指認工具。人格特質是一組高層次的情緒特質和情緒形態的組合。例如,一種被研究得很透徹的人格特質:和藹可親的(agreeable)。那些用標準的心理學問卷評估出來(通常是由他們自己填或認識他們的人來回答問卷題目)特別和藹可親的人,他們的特質包括同理心、替別人著想、友善、慷慨和肯幫助別人,但是這些情緒特質本身每一種都是不同情緒形態層面的產物。情緒形態不同於人格特質,它可以追蹤到大腦的某些特性上,是獨特的大腦標記。所以,要了解「和藹可親」的大腦機制,我們需要深入了解構成其情緒形態的神經機制。

情緒形態有六個向度(dimension)。這裡面沒有一般人所說的人格特質層面,也沒有簡單的情緒特質或心情,更不要說心智疾病的診斷標準,這六個向度反映出現代神經科學研究的發現:

● 回彈力:你多快或多慢能從困境中回復過來。

這六個向度來自我對情意神經科學的研究,它得到全世界做這方面研究同儕的肯定,它們反映出大腦的特性和形態(pattern),是任何現代人類行為和情緒模式的先決條件。假如這六個向度不能跟你對自己的了解或那些跟你很親密的人對你的看法起共鳴,有可能是其中幾個向度是不在你立即的覺識下運作的。例如,我們常常不自覺自己是在「回彈力」的向度上,除了少數例外,我們通常不會注意自己有多快從壓力的情境中回復過來(一個例外是如果那件事創傷很深,如孩子的死亡,這時候你會感覺到在谷底幾個月都走不出來),但是我們會經驗到它的後果。例如,你早上與配偶吵架,可能整天都很易怒,但是你不了解自己今天特別容易生氣是因為沒有得到情緒的平衡,而這情緒的不平衡正是緩慢回彈形態的特徵。

我認為每個人的人格特質和氣質其實是反映出這六種情緒形態向度的不同組合方式。看看目前心理學對人格的標準分數系統所謂的「大五類」(big five):經驗開放性、嚴謹自律性、外向性、親善性和神經質。

● 一些很能接受新經驗的人,同時也有很強的社會直覺,他通常也非常的自我覺識,有高聚焦的注意力形態。

除了五大人格特質之外,我們來看一下當我們在描述自己或很熟悉的人具有的人格特徵,每一種都可以從組合成它的情緒形態向度來了解。當然,不是每個人都有所有的向度,但是大部分的人有大多數的向度。

● 衝動:它是不聚焦的注意力和低自我覺識的組合。

你可以看到,這些常見的人格特質其實就是不同情緒形態的排列組合,這樣的排列組合提供了一種描述這些人格特質大腦機制的方法。

── 摘自《情緒大腦的祕密檔案》前言

情境敏感的大腦

前面說過,情緒形態的六個向度是我在研究情緒時自己跑出來的。至於情境敏感向度,是猴子幫助它跑出來的。

1995年,我開始與好友兼同事卡林(Ned Kalin)合作,研究恆河猴焦慮氣質的神經機制。要做這個實驗,我們一定要先能辨認這種氣質──要先知道哪些猴子是神經質的傢伙,哪些是適應很好的乖寶寶。卡林從一個大家都知道的事實著手──即人類幼兒和猴子在面對陌生的情境時會僵住,這是一種焦慮的行為,叫做行為抑制(behavioral inhibition)。他設計了一個實驗,讓這些恆河猴看到人的黑色側影而暫時僵住,然而每隻猴子僵住不動的時間不一樣,從十秒到超過一分鐘。

從一百隻看到人類側影的猴子中,我們找出十五隻僵住的時間較長的;但很奇怪的是,十五隻中有三隻常常會無緣無故僵住,即使沒有看到黑影也如此。所以這三隻猴子不但在看到人影時有極端的反應,就是在沒有任何引起反應的情境下也會有極端的反應出現。這是一條線索,表示牠們對原本生活的熟悉情境也不熟悉。牠們把安全、熟悉的情境跟新奇、可能有威脅的情境弄混了,把熟悉的情境當作不熟悉、有威脅的地方了。

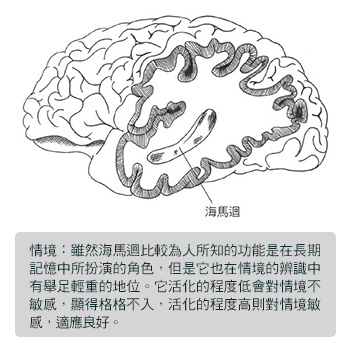

大腦中,區別熟悉和不熟悉情境的地方在海馬迴,可從附圖中看出。

一般對海馬迴的了解大都在處理記憶上所扮演的角色:它看起來就像短期記憶所需要的那枝筆,使訊息能順利轉入長期記憶中。但是最近卡林恆河猴的實驗發現海馬迴的前端,很接近杏仁核那裡,同時也扮演了在不同情境調節抑制行為的角色。

這個發現符合我們所觀察到的創傷後壓力症候群(post traumatic stress disorder, PTSD)患者,常常有不正常的海馬迴失能。你可能知道PTSD是尋常的經驗會激發過去創傷所造成的痛苦回憶,例如車子排氣管突然發出巨大聲響會使遠離戰場的退伍軍人誤以為他仍在戰場上,這個隨時隨地激發痛苦回憶的情形使他不能過正常的生活。但是你可能也知道基本上,PTSD就是一種對情境的不正常反應。在戰場上有焦慮和恐懼是正常的、恰當的,但是有PTSD的人在非戰地仍然經驗到這種焦慮和恐懼就不正常了。假如你是海軍陸戰隊隊員,在進入戰地時聽到爆炸聲,你的腎上腺素飆高,你的杏仁核大量活化,那是正常的,但是在你家附近的工地聽到爆破聲而有同樣的反應,就是不正常。

這就是我在2010年開始研究,有沒有可能用靜坐冥想和其他禪修的心智訓練方式減低戰場歸來退伍軍人的壓力。我對威斯康辛軍區司令提出研究計畫書時,他告訴我就在那個禮拜他部隊中兄弟所發生的事。因為他們剛剛從阿富汗返國,身上有錢(在戰地無法花錢),一名士兵就買了一輛他一直想要的摩托車,載著太太去兜風。當一輛救護車鳴笛靠近時,這名士兵恐慌了,他猛踩油門,加足馬力向前衝去,結果車毀人亡。這樁悲劇正說明了如果大腦不能了解你現在身在何處,區辨出在平靜的鄉間、相當安全的地方突然聽到很大的聲音,跟在戰場上聽到很大聲音的不同,你會送命。

許多實驗都發現PTSD跟海馬迴縮小有關,這其實有道理的:一個縮小的海馬迴可能沒有辦法形成情境的記憶,區分出阿富汗街頭槍戰的危險跟威斯康辛州安全的鄉下。從這裡可以得到結論,海馬迴不尋常的低活化程度是對情境不敏感的原因。在很敏感的極端是海馬迴過度活化,這會使人對情境特別注意,也會自動的抑制情緒。當一個人非常注意社交情境時,他會變成情緒麻痺,不知道該怎麼辦;就像赴晚宴的客人,坐在一張擺示得非常漂亮的餐桌前,發現她面前有六根叉子,她會不敢動,因為她不知道先動哪一根才是對的,她怕出醜。同樣的,一個對情境非常敏感的人可能會做出她認為這個情境所要求的行為來,所以她在丈夫面前是一個樣,在老闆面前又是另一個樣,在朋友面前還有第三個樣,直到最後她不曉得自己究竟是什麼樣。

海馬迴和大腦其他區域連接的強度差異,尤其是和前額葉的連接,是影響情境敏感度的原因。海馬迴經常性的與大腦執行功能的前額葉溝通,以及跟儲存長期記憶的其他皮質區溝通,海馬迴跟這些地方連接的強度會增加對情境的敏感度,而弱的連接會造成對情境的不敏感。

現在已有很多人類和實驗室動物的實驗顯示,海馬迴和它所溝通的大腦區塊跟登錄和提取情境資訊有關。例如對實驗室中的老鼠而言,所謂情境就是很原始的籠子的地板或是籠子的大小。要測試老鼠了不了解情境,研究者把一個中性的刺激(如一個聲音)和一個不愉快的刺激(如電擊)配對在一起,這時老鼠會繞著籠子跑以避開電擊。如果每一次老鼠聽到聲音就得到電擊,牠很快就會把聲音和電擊聯結在一起,下次一聽到聲音就馬上繞著籠子跑,不會等電擊真的到來才跑。但是假如後來當這個聲音出現而電擊並沒有跟著出現,老鼠就學會了下次聽到聲音時不必再逃避電擊了,這個現象叫消除(extinction)。下面是加上情境的情況:假如老鼠在一個地板是鐵絲網的小籠子裡,學會聲音不再跟電擊配對時,當牠被移到木頭地板的大籠子時,牠會回到原來學習的情況,認為聲音出現,電擊就會出現,又會開始跑以逃避電擊。假如這隻老鼠的海馬迴正常,牠會區辨得出情境,假如海馬迴被破壞了,牠就不再能區分出兩者的不同,就沒有辦法展現出消除的行為來,這種實驗結果強烈的指向海馬迴是情境學習的要素。因為學習是在知覺(perception)之前,所以這樣的結論──海馬迴的活化是情境知覺的基礎──應該是合理的。

── 摘自《情緒大腦的祕密檔案》第4章

評估你的情緒形態

在〈前言〉中,我給你看了構成情緒形態的六個基本元素,或稱之為向度。現在我要更系統化的解釋每一個向度,使你可以評估自己的情緒形態。有些評估很簡單,你只要誠實回答自己的行為和感覺即可;有些並沒有這麼容易,需要去心理學實驗室和腦造影中心。我提供給你的是次好的方式,使你可以了解自己落在這些困難評估向度的哪一點。你也可以用這個向度去判斷很親密的人是什麼樣的情緒形態,你對這個人的了解越多,你的評估會越正確。同樣的,在你回答每一份問卷之後,請在這同一問卷上讓跟你很親密的人填寫他心中的你。這是一個真實性的檢驗:假如你很熟悉的人填出來的問卷跟你很不一樣,你就要想一想,你們之間不和很久了嗎?你有誠實的填這份問卷嗎?在一般情況下,我會從每天生活中所發生的問題或對這現象的描述開始,來帶領你進入情況。

■ 回彈力向度

當你與朋友發生爭執時,這件事會不會使你一整天都悶悶不樂?當你到達機場,發現你的航班被取消了,你會不會對櫃檯人員惡言相向,罵你的配偶,覺得這種倒霉事怎麼都發生在你身上──而且恐怕必須要過好幾個小時才能平靜下來?假如自動販賣機吞了你的錢,卻沒有把馬鈴薯脆片吐出來,你會對機器拳打腳踢,罵它是笨蛋嗎?你會為這事生氣一整天嗎?你下次經過這台機器時,會上去再踢它一腳嗎?假如你很親近的人過世了,你會不只是正常的悲傷,而是延續很久、很嚴重的絕望與難過,以至於幾個月甚至幾年都不能夠正常的工作和生活嗎?假如上面這些問題適用在你身上(不論是一個還是全部),那麼你屬於回彈力向度緩慢回彈的那一端。這個部分最顯著的一致現象就是在失去、挫敗或其他的不順利事件後,很困難甩去憤怒、悲傷或是其他的負面情緒。

另外一種人是當不好的事情發生在你身上時,你通常根本毫不在乎,就繼續往前走?假如你早上出門前跟你的配偶吵架,你是否可以很有自信的把它拋在腦後,知道它一定可以解決?這種人是在回彈力向度快速回彈的那一端。

這個向度的兩個極端都不好。一個極端快速回彈的人容易缺乏克服挑戰的動機,會聳聳肩去接受每一天的挫折,他的態度是「不要擔心,快樂就好」。相反的,回彈太慢的態度會在挫折發生後阻礙你前進,使你持續生氣、執著於一件已經過去、無法挽回的事。

想要知道你回彈的強度,方法是問自己下列這些問題並很誠實的回答「是」還是「否」。假如你需要想很久,想破頭才回答得出來,或有太多的例外讓你不能回答,你就不要作答。最正確的答案來自快速的回答「是」或「否」,假如你不想把答案寫在書上,只要拿張紙寫上「回彈」,然後寫上題目序號,從1到10,把「是」和「否」寫在序號旁就可以了,我會告訴你如何計分。

假如跟好朋友或配偶有些小摩擦──只是不愉快的小事,比如今天輪到你洗碗了,而不是 「你欺騙了我」這種大事──我常會因此而幾個小時不高興,或更久一整天都不高興嗎?

假如一名開車的人不守規矩走路肩,然後插到我的前面,我會搖搖頭算了,不會因此而生很長時間的氣。

當我經驗到強烈悲傷,比如很親密的人過世,它會干擾我做事的能力達好幾個月。

假如我在工作上犯了錯,受到責罵,我會聳聳肩當作學習的經驗。

假如我去一家新的餐廳試吃,結果發現食物難吃,服務態度又不好,我會整晚都不高興。

假如我陷在車陣中動彈不得,因為前面發生了車禍,當我終於通過那個瓶頸時,我會把油門踩到底,加速離去來消除怒氣,不過我心中還是不舒服。

假如家裡的熱水器壞了,它不會影響我的情緒,因為我知道叫工人來修就好了,花錢消災,不值得生氣。

假如我碰到一位非常好的男士/女士,問他願不願再跟我見面,而他婉拒了,這通常會使我心情不好幾個小時或甚至幾天。

假如我被提名去參加某一場重要的專業大獎比賽,或是被老闆考慮升遷最後卻敗給我認為條件不如我的人,我通常可以很快拋到腦後,繼續往前衝刺。

在宴會上,如果我跟一位有趣的陌生人談話,卻因為太緊張而對他所提出有關我個人的事情說不出話來,回到家後我會一而再、再而三的把這段談話拿出來練習,包括我當時應該怎麼回答最得體。我可以練習好幾個小時,甚至好幾天。

你可能注意到這些問題包含的層面很廣,從引起不快的小事,如第五題,到很嚴重的打擊,如第三題。我是特意這樣安排的,因為我的實驗顯示,我們在實驗室中所施予的小小挑戰,如用熱棒燙你一下,或讓你看到不舒服的相片,都和真實世界的挫折有很高的相關,從中可以看出一個人如何應付挫折,尤其是多快可以回彈復原。所以小事情的回彈力是大事情回彈力很好的指標。有些人的確喜歡一直把持著小小的不幸不放,天天抱怨,一旦真正緊急事情發生時,他們的回彈力其實是相同的:假如他們從小挫折中很快的回復過來,在面對大挫折時也能如此;假如他們被小事情弄到癱瘓,不能做任何事,那麼碰到大事情時也會癱瘓很久,不能做任何事。

如果你在問題1、3、5、6、8和10中答「是」,給自己1分;如果答「否」,則不給分。假如你在2、4、7和9答「否」,給自己1分;若是答「是」,則不給分。總分在7分以上,你是很慢才能恢復的人;總分在3分以下,你是快速恢復的人,你很有回彈力。

若想更了解親密的人,你可以用上面那些題目問自己,你覺得他會怎樣反應。同樣的,你也可以找親密的人試試問上面那些問題,看他們認為你會怎樣回答。有的時候旁觀者清,他們看我們比我們看自己還清楚。你可能對上面有關小事情使你生氣很多天的問題回答「否」,你認為你不是,但是你的配偶可能認為你是。(※另外五個向度的評估問卷,請詳見《情緒大腦的祕密檔案》)

── 摘自《情緒大腦的祕密檔案》第3章

核磁共振儀中的愛—仁慈

我想多了解慈悲心和愛—仁慈靜坐的長效作用,瑞卡德再一次成為實現我夢想的人。這次他幫我找了十六名有長期靜坐經驗的僧人,我自己則在報紙上登廣告,徵求願意學習慈悲心靜坐的人。為了讓你了解這種靜坐方式是怎麼回事,我把瑞卡德對應徵的學員所說的話寫在下面,這些人是要跟他上一堂速成的靜坐課(一個小時上課,另外自己練習四個小時)。瑞卡德說:「在訓練期間,你要去想一個你愛的人,如父母、兄弟姊妹、情人,你要讓你的心充滿了利他的愛,希望他們幸福,或是充滿了慈悲心,希望他們免於受苦。經過一段訓練後,你會對所有的人類生物產生民胞物與的感覺,而不再特地想到某個特定的人。當你躺在MRI 中接受大腦掃描時,請盡量產生愛—仁慈與慈悲心,直到你最後感到無條件的愛—仁慈充滿了你的心,滿到你的心中沒有其他的考慮或任何的話語和念頭。」我們用的方法與做注意力研究時的一樣,請喇嘛和新手躺在MRI中,輪流靜坐和休息,同時掃描他們的大腦。

佛教的傳統訓練是當慈悲心靜坐到某個境界後,同理心會自然生出,同時產生幫助別人的慾望。我們並不打算把受試者帶到高速公路車禍的現場,看他們會怎麼反應,但是我們所測量到的大腦活動告訴我們藏傳佛教的訓練是對的。

在這實驗中,我們也有播放聲音到他們戴的耳機中,我們用的聲音也跟注意力實驗中的一樣:中性的(餐館聲音)、愉悅的(嬰兒的嘰哩咕嚕聲)、厭惡的(潑婦罵街聲)。對喇嘛來說,他們聽到潑婦罵街時的大腦活化強度在慈悲心靜坐情境時比休息時高──也比生手在靜坐時高。我們看到大腦中的腦島活化起來,這裡是啟動身體反應的中心,在感受到別人痛苦,也就是同理心上,扮演著重要的角色。這個地方在聽到嬰兒的嘰哩咕嚕聲時也會活化(但是沒有像聽到潑婦罵街那麼強),有經驗的喇嘛活化得比生手強,而且在靜坐時比休息時強。這些證據都支持了藏傳佛教一向認為慈悲心靜坐可以強化愛—仁慈的感覺,對別人的快樂感同身受。事實上,當我們的受試者──喇嘛和生手皆如此──在報告說,他們有某一段靜坐特別的成功、感到特別強的慈悲心時,他們大腦在同理心區域的活化也特別高。

喇嘛在閱讀別人情緒和心智狀態的神經迴路活化得比生手高,這個區域包括一個叫內前額葉皮質(medial prefrontal cortex)的地方和頂顳葉交會處,上顳葉迴後端(posterior superior temporal sulcus)和後扣帶迴皮質(posterior cingulate cortex)。在這些區域中,有好幾個地方是右邊活化得比左邊多,尤其是頂顳葉交會處和上顳葉迴後區。這些區域和利他行為(altruism)有關,喇嘛在這些迴路的大量活化表示專家比較容易偵測到別人的痛苦。

當受試者沒有在靜坐時,大腦活化的情形也很有意思。我在前面說過,像這樣的測量表示靜坐可以造成大腦長期的改變,這個改變在這個人非靜坐時仍然持續存在,變成背景狀態了。EEG的測量顯示前額葉皮質的伽瑪波在喇嘛靜坐時比生手強得多,尤其在與注意力有關的地方。看起來,慈悲心的靜坐可以重新設定大腦,使它隨時準備好對別人的痛苦做反應。

* * *

讓我把我們做的長期靜坐以及短期靜坐的實驗效果摘要如下:

● 正念減壓的訓練可以強化左前額葉的活化,這正是快速回彈的生理指標,它跟受挫折或受到嚴厲挑戰後能否快速的回復有很高的相關。

● 密集的正念靜坐可以增進選擇性注意力並減低注意力眨眼的機率,把人們移向注意力頻譜中專注的那一端。正念靜坐強化了前額葉皮質的調控,而前額葉皮質與注意力有關;它也強化了前額葉皮質與大腦其他掌管注意力區域的連接。

● 慈悲心靜坐可以把你朝展望向度正向那一端移動。它強化了前額葉皮質和大腦其他跟同理心有關區域的連接。

● 慈悲心靜坐訓練也可以加強社會直覺。

● 你可能會認為大部分的靜坐冥想訓練會幫助自我覺識,至少會使你對自己身體的感覺更敏感,如心跳的次數,但是我們發現西藏傳統的正念靜坐法和昆達利尼瑜伽(Kundalini,一種醒覺式瑜伽)靜坐法,都沒有在感覺自己的心跳率上有比較好的表現。

● 最後,我們對不同形式的靜坐冥想對情緒形態中的情境敏感度有多少影響幾乎完全不知。到目前為止,幾乎沒有任何系統性的研究去看一個人是否能調控他的情緒反應,以對社會情境做出比較好的反應。

── 摘自《情緒大腦的祕密檔案》第10章

禪與腦:開悟如何改變大腦的 300 元

改變是大腦的天性:從大腦發揮自癒力的故事中發現神經可塑性 優惠價 300 元

大腦當家:靈活用腦12守則, 優惠價 253 元

天生愛學樣:發現鏡像神經元 優惠價 99 元

心智拼圖:從神經造影看大腦的成長、學習與改變 99 元

大腦的祕密檔案(增訂版) 優惠價 316 元

改變:生物精神醫學與心理治療如何有效協助自我成長 優惠價 276 元

邁向圓滿:掌握幸福的科學方法 優惠價 300 元