手機按鈕

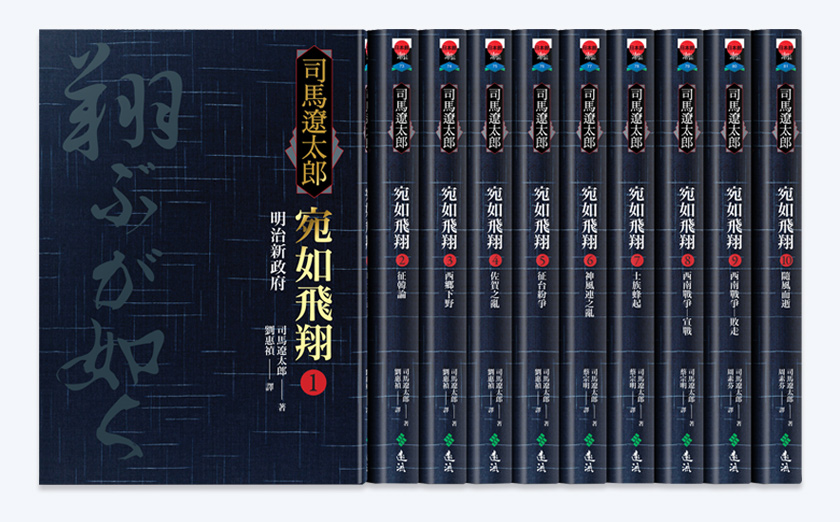

明治維新150年代表作

司馬遼太郎重磅經典‧新裝出擊

典藏書盒版,定價 3,800 元,優惠價 2,584 元(6.8折)

司馬遼太郎重磅經典‧新裝出擊

◎ 名家豪情推薦:蔡亦竹、胡忠信、洪維揚、工頭堅、平路、姚銘偉、熱血威爾&熱血P等

◎ 華麗錦繪風格典藏書盒,展現明治初期文明開化特色,限量收藏

◎ 台灣當代日本史學者專文推薦、導讀

◎ 另附貼心小別冊:各冊大綱、重要人物關係圖、不可不知的明治維新事件總整理,幫助讀者快速掌握閱讀重點

◎ 華麗錦繪風格典藏書盒,展現明治初期文明開化特色,限量收藏

◎ 台灣當代日本史學者專文推薦、導讀

◎ 另附貼心小別冊:各冊大綱、重要人物關係圖、不可不知的明治維新事件總整理,幫助讀者快速掌握閱讀重點

文/遠流日本館編輯室

《宛如飛翔(翔ぶが如く)》這個充滿詩意的標題,讓人聯想到形容薩摩隼人極其傳神的鹿兒島方言:與其哭泣坐待,不如飛身躍下。絲毫不躊躇猶豫勇敢一戰的古代隼人,彷彿就在眼前,小說中的主角西鄉隆盛與諸多薩摩勇士,自始至終都抱持著這樣的豪情……這或許是讀者對這部小說的第一印象吧。近年,小說家宮城谷昌光在某場對談中揭示了司馬遼太郎使用在原題的「翔」字靈感,來自《詩經‧小雅‧斯干》。原本並無「翔ぶ」(とぶ)這個字,司馬採用「翔」字取代原本漢字的「飛」。詩文形容宮室之美「如鳥斯革,如翬斯飛」,如同鳥兒張開雙翼、雉雞展翅飛翔一般,這首描寫兄弟同心協力建造新宮室的詩文,或許也指涉西鄉隆盛與大久保利通二人在建設新國家的心境吧。

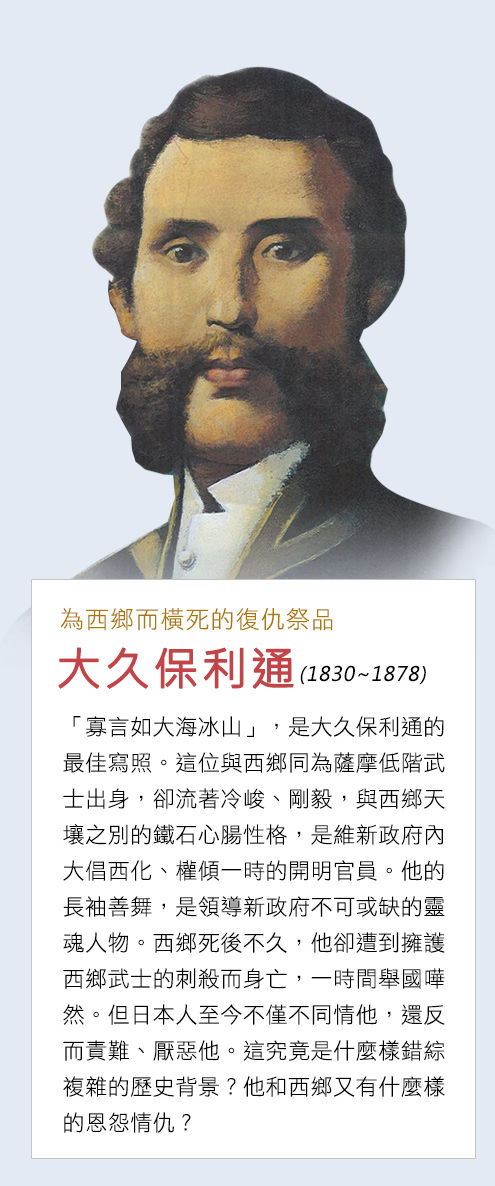

150年前的明治維新是日本轉型為現代化國家的改革運動,當時做為留守內閣的西鄉隆盛大力推動廢藩置縣、地租改正,將舊日本粉碎重來;自海外考察歸國的大久保利通,深感日本封閉落後,認為應暫時停止對外爭戰的政策,全力發展內政,建立起國家官僚體系。兩人同樣在為「明治新國家」的規劃與建設而努力──即使主張向海外輸出革命精神的西鄉與重視內治的大久保利通最後選擇的方向已有歧異。

司馬遼太郎歷史小說的特點,在於其具「動態」的特質──描寫許多時代性與社會變動的細節,除了生動的情節刻畫,還忠實重現歷史時空。或許是因為他在二戰中的「學徒出陣」經驗,他始終在文學中尋求「這個國家為何會變成這樣」的答案。他的作品當中,比起書寫事情如何走到這步(How),反倒蘊藏更多事情為何走到這步(Why)的內容,在司馬一系列作品中,可以看出歷史因果的脈絡。

從《宛如飛翔》這部作品,可以看見新生日本如何在國內不同勢力的爭論甚至流血內戰間產生,還有當年日、韓、清國外交攻防與勢力劃分的決定,造成琉球歸屬與台灣主權問題百餘年後仍餘波盪漾。

這也是為何今日我們應該讀司馬遼太郎的《宛如飛翔》。150年前的新生日本,內政外交皆面臨嚴重問題並隱含分裂危機:內有自封建制度及鎖國時代步向現代國家的過渡危機,外有歐美列強的垂涎覬覦。要如何在那樣的情勢下存活?要如何在不同的意見中找出共識,齊心為國家未來努力?從讀歷史小說談到思考國家前途似乎太沉重了……。不過,透過司馬的生花妙筆,至少可以想像站在海邊崖岸上,薩摩隼人一躍而下,勇敢一戰的豪情壯志。

最受歡迎的日本文學巨匠——司馬遼太郎

司馬遼太郎的文章平易近人,有如音樂般悅耳,在聽他述說精彩故事的同時,可以見識到作者博大精深的內涵/直木賞作者、歷史小說名家淺田次郎

一九二三年生於大阪,大阪外語學院蒙古語系畢業,本名福田定一,筆名乃「遠不及司馬遷之太郎」之意。一九六○年以忍者小說《梟之城》獲直木賞,六六年以《龍馬行》、《盜國物語》贏得菊池寬賞,之後幾乎年年受各大獎肯定,並獲頒文化勳章。慣以冷靜、理性的史觀處理故事,鳥瞰式的寫作手法營造出恢宏氣勢,一九九六年病逝,其「徹底考證」與「百科全書」式的敘述方法仍風靡無數讀者,堪稱日本最受歡迎的大眾文學巨匠。

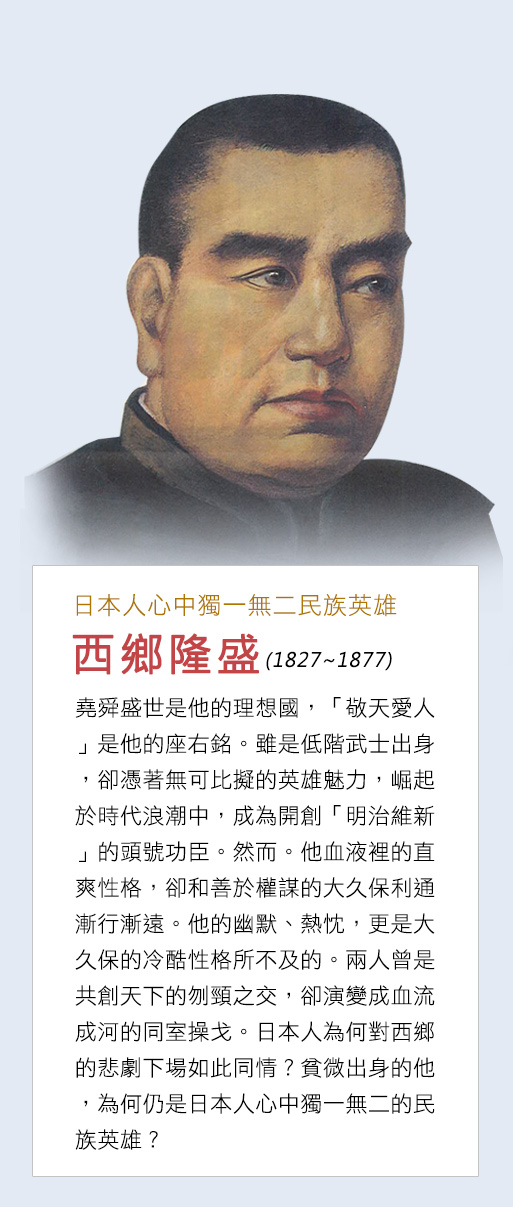

司馬遼太郎擅長寓「風土歷史」與「虛構小說」為一體,結合人物特質與當地風土,客觀而全面地呈現主角在歷史上的地位。在他筆下,出身低微卻大公無私的西鄉隆盛,代表了明治維新向上奮發的光明、解放精神,這正和後來軍國主義日本的空虛、罪惡,形成強烈的對比。任何不懂日本史的人,在他細膩、生動的筆下,也能輕易地進入歷史的氛圍中,感受歷史洪流與個人命運糾纏的時代樂章。闔頁省思,您將頓悟人生智慧,體會人性的昇華與練達。

《宛如飛翔》的歷史意義

.西鄉隆盛形塑今天的日本原型,設計新制度不讓江戶幕府殘存,邁向維新.西鄉為首的英勇薩摩武士以及長州藩雄辯滔滔的思想家們,共創的激昂年代

.揭發台灣近代史「牡丹社事件」背後真相

.琉球由「日清共管」變成「歸屬日本」的事件始末

.日本最後一場內戰「西南戰爭」全貌,日本走向國權主義的關鍵時刻

《宛如飛翔》(一)明治新政府

明治維新與同時成立的新政府,內政外交皆面臨嚴重問題並隱含分裂危機:內有自封建制度及鎖國時代步向近代國家的過渡危機,外有歐美列強的垂涎覬覦。透過西鄉隆盛、大久保利通與木戶孝允的主導,日本進行廢藩置縣以及官制、軍制的改革,新政府逐漸成形,可是舊士族的反對聲浪與騷動陰影不斷擴大,連太政官內部對國政也有諸多雜音……。

──<西鄉>認為所謂的亂,是一股失去方向的活力。他曾說過,不能掀起動亂的民族固不足恃,但任意這麼做的政府則是沒有大方向的政府。如今全國心懷不滿的士族,其精力顯然過剩,正在不知如何排遣的當兒,國家此時應該將這股精力轉移到一個特定的方向。這個方向,也就是所謂的征韓。(摘自內文)

《宛如飛翔》(二)征韓論

西鄉隆盛與大久保利通這兩位莫逆之交,都是出身自薩摩藩的下級藩士家庭,並成為明治維新的中心人物,同樣為擘劃新日本而努力,卻因為理念不同而嚴重對立──西鄉希望透過征韓輸出革命促成結盟,而大久保卻唯恐此舉會使新政府土崩瓦解。大久保和伊藤博文等反征韓派人士四處奔走私下運作,力圖情勢翻盤……。

──在這樣的時代裡,西鄉算是個奇人,他甚至贏得了曾為佐幕派士族們的敬愛。在背後支持西鄉的雖是舊薩摩藩的勢力,然而其實並不只這些,可以說整個天下都給予他無言的支持。 而這會兒,岩倉等人竟要將這樣的一個人物從明天的廟議中剔除。而且,使韓這件事乃西鄉本人的提案,他甚至還在這件事下了生死的賭注。(摘自內文)

《宛如飛翔》(三)西鄉下野

明治六年十月的廟議,以征韓論為中心的議論激起火花四射的交鋒。西鄉敗下陣來,決意辭官下野,因為仰慕西鄉跟著遠赴東京的近衛士官與警視廳內的薩摩人,大部分為了追隨西鄉也辭官回鄉。太政官等政府要員所擔心的國家分裂與西鄉擁兵叛變隱憂浮上枱面,成為頭痛的現實難題……。

──離開東京的事,西鄉只讓大久保知道,只向他一個人告辭。西鄉還是將大久保當成最瞭解自己的人,即使由於政見大相逕庭而引發了激烈抗爭,「今後國事就多拜託了。」「你老是這個樣子。這會兒正是重要關鍵,你卻一走了之。」兩人就在這一天永別了。(摘自內文)

《宛如飛翔》(四)佐賀之亂

繼西鄉下野後,司法卿江藤新平於明治七年突然在佐賀樹起叛亂旗幟。叛亂彌平後,大久保利通對主謀者江藤處以梟首的殘酷刑罰。這種苛刻的處置,不只是平定此亂後撲滅星點餘火,穩定政局,更是對背地裡培養實力、儼然成形的獨立勢力薩摩的警告。然而,全國各地士族的騷動並未平緩下來,於是大久保採取了轉移目標的計策……。

──大久保想藉著征台撫平西鄉等薩摩士族心中的不滿。才剛弭平佐賀之亂回的他,對不平士族起事的可怕再瞭解不過。光是佐賀就搞成這樣,倘若起事的是鎌倉時代以來最大的地方軍團薩摩士族團,政府不早垮了?大久保的征台策略正是為了抑止這股爆發力。「清國如果不滿,我可以親自上那兒去擺平。」大久保甚至這麼說。(摘自內文)

《宛如飛翔》(五)征台紛爭

征台形勢高漲的明治七年,大久保利通不顧外國使節與政府內部反對,無視當初反對征韓論的主張之矛盾,讓西鄉從道率軍出兵台灣,並親自到清國談判交涉。在五十日的停留後,終於和平解決征台紛爭,並獲得五十萬兩賠償。雖然北京行看似順利完成,然而,如何讓西鄉從道所率領的三千征台部隊不擴大戰事,順利撤軍,是大久保下一步的難題……。

──事實上,大久保和西鄉從道是藉著征台一舉,間接安撫西鄉隆盛。為此屢屢遭挫,誤解百起,困難已極。但這會兒外交上總算已理出個頭緒,大久保這才想親自將結果告知西鄉從道,同時親口下達撤兵令。不單是基於視西鄉從道為同志,更擔心鹿兒島士族所屬的徵集隊違背命令遽然發動戰爭。(摘自內文)

《宛如飛翔》(六)神風連之亂

自台灣撤兵後,政府發控制不住全國各地士族的反叛熱潮。於是,原本將目標擺在消滅鹿兒島私學校的政府,改以擊潰前原一誠為首的長州人士族集團為策略。雖然警視廳的川路派出的密探在萩制住了前原,可是卻擋不住士族在熊本蜂擁而起的態勢。明治九年,肥後的神風連起兵叛變了……。

──久光要西鄉進京。但光只是西鄉上京,整個日本就會發生內亂。數千薩摩士族武裝出動擁著西鄉進京,其他九州士族和沿路的山陽、東海道的士族不會無動於衷。西鄉認為,最清楚這點的是大久保,這也是事實。雖然西鄉是政敵,大久保卻仍對這位老盟友有強烈的信賴感,西鄉並未有摧毀自己所創建的太政官政權的念頭。(摘自內文)

《宛如飛翔》(七)士族蜂起

政府鎮壓熊本、萩等地的士族叛亂後,對鹿兒島的警戒更不敢懈怠。特別是大警視川路由利,加強對鹿兒島私學校的牽制,加派更多密探到當地遊說、離間私學校與士族,更因此爆發這些警探是奉大久保、川路的密令來殺西鄉的謠言!私學校黨也採取反制密探的行動,事態更更一發不可收拾,為日後的西南戰役埋下伏筆……。

──西鄉由大隅的下山的消息,已傳到大隅各鄉的兵兒耳裡。他們想隨同西鄉到鹿兒島廳下,其中也有背著自己買的彈藥、扛著槍跑來的人。此時各鄉私學校學生所接獲的消息,只說西鄉先生出馬了。他們各自持武器前往聚集的光景,就像戰國以來島津氏的命令情形一樣。(摘自內文)

《宛如飛翔》(八)西南戰爭-宣戰

明治十年二月十七日,薩軍自鹿兒島出發,進軍目標熊本城。對西鄉而言,這是他與妻兒的永別之日。迎戰的熊本鎮台軍司令長官谷干城決定採取籠城戰,等待援軍的到來。戰役準備開始前,來勢洶洶的的薩軍將領桐野利秋曾揚言「熊本城用一根青竹就可以輕鬆拿下了。」幾乎沒有具體軍略的薩軍,憑藉的只有壓倒性的士氣與勇氣……。

──戰爭要靠勢,不必靠戰略。這種想法在西鄉和桐野等人的心中根深柢固。對於桐野以下的官兵來說,雖然是時勢創造了西鄉,但他們仍存有一種錯覺:「時勢」會因西鄉而風起雲湧,這種錯覺或者應該說是宗教感情,深深控制了他們。(摘自內文)

《宛如飛翔》(九)西南戰爭-敗走

目標解救熊本城的政府軍,與薩軍在田原坂交鋒,雙方在此地持續了十餘日的激烈攻防戰。薩軍雖然裝備與補給不如政府軍完善,但實力堅強,政府軍懾於薩軍士氣如虹,接連慘敗。然後,在陸續增援的政府軍持續攻擊下,加上失去了篠原國幹等重要將領和諸多士兵,裝備不足的薩軍開始從田原坂撤退……。

──西鄉是個知所進退的人。以他的這種個性,應該會想從這裡的戰爭抽身而退吧。但是如果西鄉放棄作戰,那麼目前生還的七、八千名薩兵一定會被政府像野獸般綑綁,甚或剝奪名譽,判處極刑。一想到此,西鄉一定決心和子弟兵共存亡,戰到不剩一兵一卒為止。(摘自內文)

《宛如飛翔》(十)隨風而逝

薩軍轉戰各地,最後回到鹿兒島,剩下三百多人堅守在城山。包圍在四周的七萬名政府軍,於有月二十四日早晨展開總攻擊。追隨西鄉隆盛,桐野利秋、村田新八、別府晉介等薩軍將領紛紛絕命。鎮壓叛亂士族的大久保利通,也在隔年遭遇暗殺身亡,激昂的年代終於止息。

──倒幕時期的西鄉是清晰的實像,可以大致掌握他是怎樣的人物。只是倒幕之後的西鄉,成為革命象徵、曠世英雄,在維新後的聲望中成為一種虛像。這部作品,描寫的是西鄉自己都知道的那個虛像的西鄉。怕他的人、擁護他的人,乃至將所有希望寄託在他身上的人,無數個人在書中一一出現,但主角還是那個虛像的西鄉。(摘自內文後記)