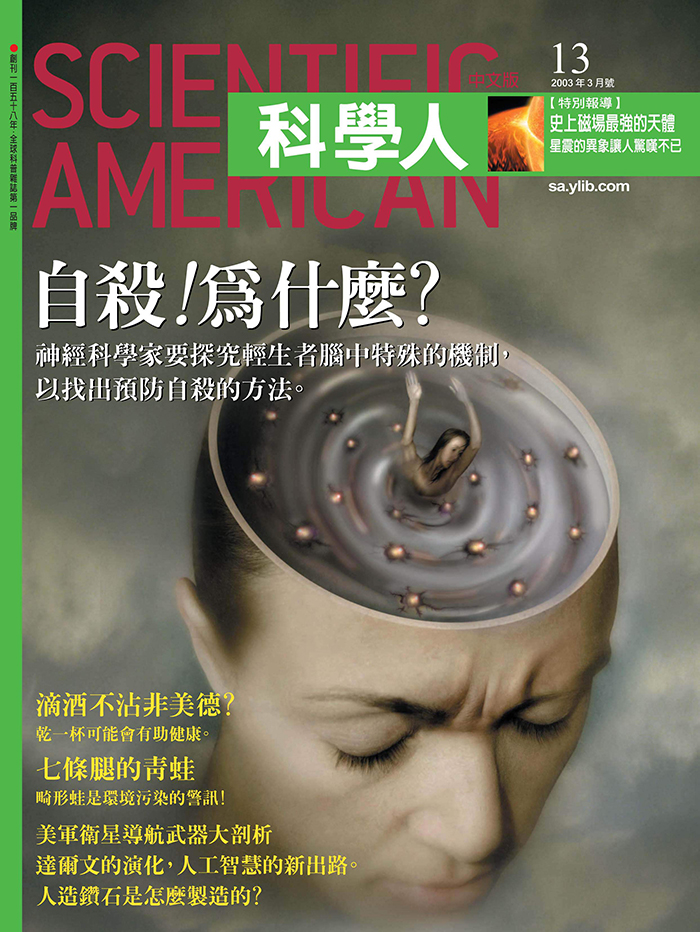

科學人(第13期/2003年3月號)

作者:SA

譯者:譯者群

出版日:2003/3/1

定價:220元

優惠價:99元

規格

裝訂: 平裝

尺寸:27 x 21 x 0.50 Cm

頁數:0頁

內容簡介

自殺,他們為什麼要這樣做?自殺,留下一連串的疑惑,以及生者無止盡的傷痛。到底為什麼自殺?非這樣做不可嗎?由於自殺的人多數有或輕或重的精神疾患,若能了解他們腦中的運作機制有何特殊之處,或許能找出預防自殺的途徑, 拯救無數悲傷的生命。

撰文╱伊澤爾(Carol Ezzell)

翻譯╱潘震澤

1994年,我那57歲的母親剛從一趟愉快的家庭旅行返回家中沒兩天,就把一支手槍的槍口放在左胸前開了一槍,將她的心臟穿出一個整齊但致命的開口。就象徵的意義來說,那一槍,也把我們家打穿了一個孔。

那個事件發生在7月裡某個週六的午夜時分;我後來訝異地發現,那段時間是一年當中北半球自殺率最高的時候。我的繼父當時也在家,但他在房子的另一頭沖澡,因此沒有聽到那聲槍響。等他回到臥房,只看見穿著睡衣的母親倒在地毯上,幾乎已無生機。母親在死前還想對繼父說些什麼,但他卻聽不出個所以然。趕到的醫護人員確實發現有個病人亟待急救,卻不是他們所預期的病人:那天晚上,繼父因驚嚇過度而劇烈喘氣,使得原本因肺氣腫而受損的肺臟無法負荷,差點也就死了。

這一切發生之際,我睡在離家320公里遠的公寓裡。凌晨兩點,我被大樓門房打來的電話喚醒,告知我的嫂嫂正在樓下準備上來看我。我打開房門讓她進來,脫口而出的第一句話就是:「媽出事了,對不對?」

因親人自殺身亡而受苦的家庭為數甚多,我家並不孤單;美國每年有三萬人自行結束生命,這個數字幾乎是去年(2002)愛滋病死亡人數的一半。他們為什麼要這樣做呢?

一如美國約60~90%自殺的人,我的母親也患有精神疾病。她的毛病是躁鬱症,又稱為雙相情感性障礙(bipolar disorder)。這個毛病的患者除非服用適當的藥物,而且對藥物有反應,否則他們會在絕望的谷底及得意或激動的顛峰之間擺盪。多數結束自己生命的人都有抑鬱或躁鬱症的病史,但患有重度抑鬱的人,他們的自殺傾向則有所不同。

科學家已經發現一些行為傾向的線索,並開始探究自殺身亡與死於其他原因的人,腦部解剖構造及化學組成有何差異。如果使用醫學影像掃描或血液測驗可以偵知其中的變化,有朝一日,醫生或許能找出具有自殺傾向的高危險群,而試著防止悲劇的發生。可惜這個目標到現在還未能實現:就算一旁有人大力干預,許多有自殺傾向的人終究還是結束了自己的性命。

母親的遺愛

將近九年前那個濕熱的晚上,我母親到底為什麼會做出那致命的舉動,是另一項讓我難以接受的事。幾乎每一天我都想到,究竟是什麼原因讓她做出自殺的舉動,而有椎心之痛;同時,對於自己究竟能夠、應該或是可以做些什麼來阻止她自殺,我一直充滿無比的自責。然而最讓我難以接受的事,是我這輩子永遠也不會知道這些問題的確切答案。

但在未來,我母親的故事當中,有些部份將不再那麼神秘,因為研究人員正著手探索這些問題。至少其中一個古老的疑團已經快要有解答了,那就是:到底自殺的傾向是天生的,還是由於不愉快的經驗累積而成?

雖說在某些精神病學界的圈子裡,先天與後天之爭仍然方興未艾,但多數研究自殺的人員採取「中庸之道」的觀點。美國哥倫比亞大學長老會醫學中心附屬紐約州精神醫學研究所的艾蘭哥(Victoria Arango)解釋道:「自殺的人必須有好幾件事情同時出了差錯。我不認為自殺純粹是由於生物因素所造成,但它卻是由潛在的生物危機所引發的。」她強調,生活經驗、突發的壓力以及心理因素都扮演一角,但是,自殺這團迷霧的根源,是神經系統出了問題,這些系統彼此間的聯繫,纏繞成難以容忍的痛苦糾結。

艾蘭哥和她在哥倫比亞大學的同事曼恩(J. John Mann),正試著解開這團糾結,釐清自殺的神經病理。他們收集了大批自殺受害者的腦部標本,咸信是美國最完善的收集。他們實驗室裡25台超低溫冷凍櫃裡,總共保存了200個這種人的腦子,供研究人員就其神經解剖、化學及基因等方面的變化進行研究,以找出有衝動結束自己生命的人,腦中是否有特別之處。每個腦部標本都附有一份「心理解剖」卷宗,由死者家人及親近友人的訪談資料所組成,裡頭探索了導致死者做出那終結行動的心理狀態及行為。曼恩說:「我們試著取得事情的全貌,對該自殺者提出整體的解釋。」每個自殺身亡者的腦子都有另一個腦子做為對照,來自的個體與自殺者性別相同、年齡相近,但沒有精神異常,也非因自殺而死。

在大約1.3公斤重的膠質狀人腦中,是一堆細胞與分子,與這個人過往的所思所想,亦即他曾是什麼樣的人,有密切的關聯。曼恩與艾蘭哥的研究,專注於位在前額頭骨內部的「前額葉皮質」(prefrontal cortex)這塊腦區,那是腦中所謂「行政主管」的位置,包含了內在的監視器,讓我們在尷尬的社交場合不至於吐露真言,或是不會盲從危險的衝動而行事。

尋找自殺的生物線索

曼恩與艾蘭哥最感興趣的,就是大腦前額葉皮質具有「降低衝動」的這項功能。幾十年來,科學家一直認為「衝動」是自殺的指標;雖然有些人會仔細安排他們的死亡,好比留下遺言、遺囑,甚至把喪禮也安排好,但包括我母親在內的多數人,自殺看起來是突發的事件,是在某個很差勁的日子裡所做的差勁決定。因此,艾蘭哥與曼恩在這些自殺身亡者的腦子裡,尋找與該衝動有關的生物線索。其中一個重點是腦中化學物質「血清張力素」(serotonin)的可用量;先前有關衝動的研究,顯示這種化學物質有缺少的跡象。

血清張力素屬於神經傳遞物的一員,這種分子會在神經元之間稱為「突觸」的狹小間隙中跳躍。位於訊息發送端的突觸前神經元末梢,帶有微小的膜狀囊泡包裹著血清張力素,可將其釋放到突觸中。位於接受訊息端的突觸後神經元則帶有血清張力素受體,可與其相接,並啟動細胞內的生化反應,以改變神經元對其他刺激的反應能力,或是開啟或關閉基因。釋放過後很短的時間內,突觸前神經元會利用「血清張力素轉運子」(serotonin transporter)這種分子海綿,將血清張力素重吸收(reuptake)回到神經元內。

血清張力素對於我們的心靈有一股安定的作用。百憂解及類似抗抑鬱藥的作用,就是與血清張力素轉運子相接,防止突觸前神經元太快將釋出的血清張力素重新吸收回去,使得血清張力素在突觸間停留的時間更長一些,持續傳遞其安定人心的效用。

目錄

專題文章【封面故事】 自殺——他們為什麼要這樣做? 撰文╱伊澤爾(Carol Ezzell) 翻譯/潘震澤

自殺,留下一連串的疑惑,以及生者無止盡的傷痛。你一定想問,自殺到底有沒有辦法預防?這些悲傷晦暗的靈魂,能不能找到迎向陽光的出路?

【華人觀點】 自殺可以預防嗎? 撰文/鄭泰安

預防自殺,是所有自殺身亡者家屬的願望。中研院生醫所研究員鄭泰安,帶領讀者於黑暗中尋覓光明路途的源頭。

【特別報導】 超強磁星體 撰文/柯維利托、鄧肯、湯普森 翻譯/林世昀

20幾年來,天文學家陸續發現了幾個會發出奇怪γ射線與X射線閃焰的星體。最新的理論與數據顯示,那是一種擁有超強磁場的中子星,閃焰即是星震所釋出的能量。

【醫學】 為健康乾一杯! 撰文/克拉斯基 翻譯/黃榮棋

最新的醫學研究與公共衛生調查發現,適度喝酒有益心血管系統的健康。酒精有何妙用?是否會有其他潛在的風險?且讓醫療人士給您專業的建議。

【奈米科技】 奈米硬碟粉墨登場 撰文/費帝格、賓尼 翻譯/蔡雅芝、蔡雅鈴

你希望硬碟體積只有郵票般大小、容量卻直逼桌上型電腦嗎?如今,奈米硬碟首度以「千足」之姿現身,讓成千上萬支小探針同時進行著資料處理的工作!

【環境科學】 一隻青蛙七條腿? 撰文/布勞斯坦、強生 翻譯/姚若潔

一隻青蛙一張嘴,一個眼睛七條腿?青蛙是重要的環境指標生物,環境一惡化,池蛙立刻遭殃,變成了畸形蛙。牠們到底生了什麼病?人類也會變成畸形嗎?

【華人觀點】 看不到畸形蛙更可怕 撰文╱周文豪

或許畸形蛙的成因還有待進一步研究,但是環境已明顯惡化,難道要等見到棺材才要掉淚?然而青蛙專家周文豪說,台灣野外的畸形蛙並不多,這才是最可怕的地方,為什麼?

【資訊科學】 演化,AI的第三條路! 撰文/柯扎、基恩、斯特里特 翻譯/鍾樹人

漫長的演化,讓人類發展到今天高度文明的狀態。那麼,把演化應用在資訊科學上,又會發展出什麼?人工智慧和自動產生專利品的發明機器!

【軍事武器】 衛星導航軍備大作戰 撰文/派特里 翻譯/陳可崗

衛星導航系統在戰場上也有用武之地!它讓原本盲目亂炸的「蠢彈」,搖身變成能明辨方位的「精靈炸彈」,美國攻伊之戰一定會用上這些「精靈」。

新聞掃描

【氣候政策】 布希政府,法庭見! 撰文/穆克紀 翻譯/鍾樹人

全球暖化的一級受害者已經忍無可忍

【化學武器】 當人質危機發生 撰文/杜邦 翻譯/黃中憲 審訂/潘震澤

為搶救人質而施放的攻堅毒氣,非得要人命?

【行車安全】 一網當關,萬車莫行 撰文/斯科特 翻譯/鍾樹人

闖越十字路口、平交道的意外可以不再發生。

【癌症】 免疫療法鹹魚翻身 撰文╱馬丁代爾 翻譯/潘震澤

將全新的免疫系統注入癌症病患體內

【健康】 你吃的藥安全嗎? 撰文╱辛哈 翻譯/潘震澤

為什麼藥廠公佈的數據常令人提心吊膽?

【電腦】 筆記型電腦散熱有新招 撰文/馬里克 翻譯/鍾樹人

筆記型電腦使用者大腿上的熾熱感,可望成為過往雲煙。

【物理學】 薛丁格的貓,變大! 撰文/蔡宙 翻譯/甘錫安

有沒有可能製造出超大型疊加態?

【人類學】 鳥嘴唱出古老文字 撰文/任文駒 翻譯/黃中憲

新世界最古老書寫語言的遺物出土

【生物學】 斑馬魚擁有修補心臟的天賦 撰文╱辛普森 翻譯/潘震澤

水族箱裡的常客似乎擁有修復心臟的秘方

【近地物體】 是流星還是核彈? 撰文/蔡宙 翻譯/王季蘭

流星可能被誤認為核戰中先發制人的一擊

【電腦安全】 鍵盤裡頭藏警察 撰文/蔡宙 翻譯/姚若潔

揪出網路駭客的線索,可能就藏在你的彈指之間。

華人視界

【科學人觀點】 Goodbye, Dolly! 撰文/曾志朗

小小羊兒要回家,只有媽,沒有爸!

【浮生集】 每季願有十日閒 撰文/王 倬

科學研究者應該為自己多留一點思考的空間

【科技與產業】 太陽能發電的未來 撰文/陳陵援

家家自備太陽能發電機,再與市電電網相互支援,乾淨能源的普及指日可待!

【脈望齋講古】 黃曆長銷兩千年 撰文/黃一農

元朝年間,當全中國每年銷售300多萬本黃曆時,西方還未大量印製聖經呢!

專欄文章

【真真假假】 超自然漂移 撰文/薛莫 翻譯/姚若潔

為什麼多數的科學家不相信超感官知覺或心靈現象?

【反重力思考】 謬人謬論 撰文/米爾斯基 翻譯/詹紅

何者較荒唐:否認我們曾登陸月球,還是試圖說服打死也不相信的人?

【科學人剪影】 重新思考「種族」的意涵 撰文/勒曼 翻譯/黃榮棋

不同種族間的基因幾乎沒有差異,但這不表示「種族」觀念可以抹滅。

【科技創新】 臨床生物學的還原工程 撰文╱斯蒂克斯 翻譯/潘震澤

冷戰時期遺留下來的數學模型,變成了虛擬病人身上的藥物試驗。

【專利大觀】 抽個號碼牌吧! 撰文/斯蒂克斯 翻譯/鮑家慶

從IBM的廁所預約系統,來看怪模怪樣的「商業方法專利」。

【搶先測試】 舞動倫巴,為你吸塵! 撰文/馬瑟 翻譯/吳鴻

能幫我們做家事的機器人終於出現了?

【科技解剖室】 合成鑽石 撰文/菲謝蒂 翻譯/王季蘭

新的合成方法,使合成鑽石與天然鑽石越來越接近了。或許以後在「特力屋」就能買到幾可亂真的合成鑽石……

【解謎遊戲】 如何剔除啞巴彈? 撰文/夏沙 翻譯/翁秉仁

假設你正要航向北極,而且需要帶五枚照明彈到達目的地。如何在良莠不齊的盒子裡找出可用的照明彈?

【科學人書評】 我把自己弄丟了 撰文/林陽生

百年前阿玆海默醫師在那一片精神醫學的黑夜叢林裡拓荒,本書引導我們動容傾聽他的腳步聲,體會出他平凡中的偉大,以及其平凡中富含喜樂的一生。

【答案是……】 為什麼有些人蛀牙比較多? 翻譯/潘震澤、姚若潔 撰文/潘震澤

為什麼雪花的形狀都是對稱的?如果動手術把人類大腦變皺,會不會變聰明?為什麼有些人蛀牙比較多?

編輯部製作

【讀者來信】 整理/編輯部

【SA檔案室】 吾土.新世界.月球大氣 翻譯/潘震澤

【讓你對照】 中英名詞