|

| ‧德國鄉土小說經典之作 | ‧好評讚譽 | ‧用幽默書寫家鄉 | ‧藍茨:關於馬祖里的私密 | ‧精彩試閱 |

【齊格飛.藍茨作品集】單書79折, 三書合購75折,11/30截止優惠!

|

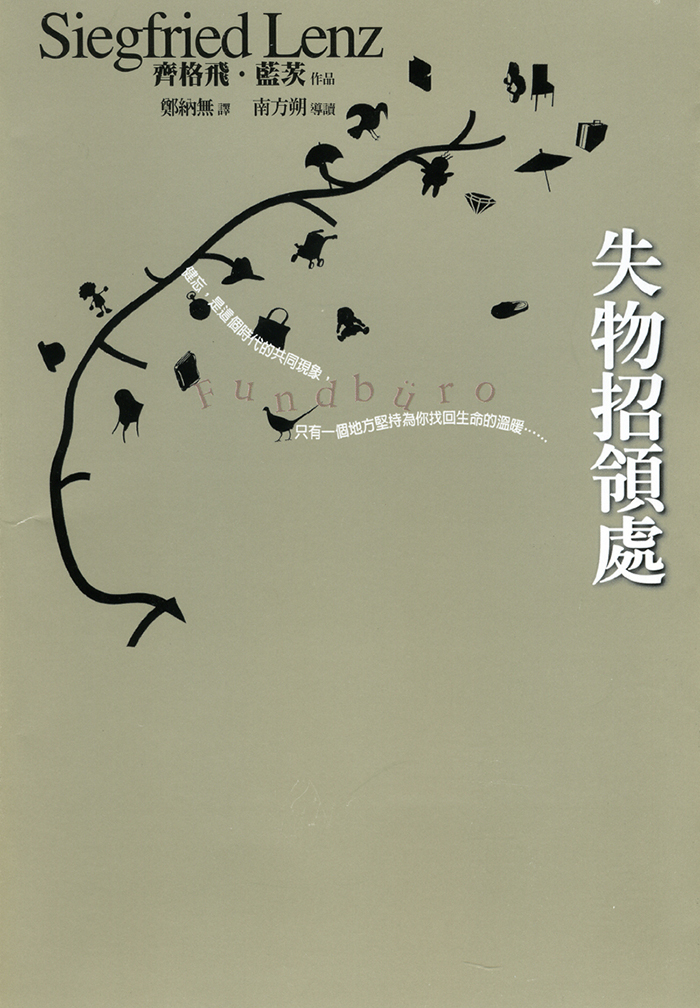

★德國銷售逾百萬冊的鄉土小說經典 ★敘事詼諧幽默,語言輕快活潑,讓您認識藍茨風格迥異的另一面 這是齊格飛.藍茨「含蓄的愛意表達」,為了讓新婚妻子認識他的故鄉,愛上他的親友,藍茨寫下了《我的小村如此多情》: 傳說在馬祖里的蘇萊肯村裡,有一群奇特而且滑稽的居民,他們講起話來,老愛拖泥帶水,而且話裡總像有什麼深意似的。其中像是熱愛閱讀的哈米卡.薛斯,他就算死到臨頭了、惡魔要來抓他了、或者敵人要來攻打他們村子了,仍然無時無刻在閱讀,誰也無法打斷他;普魯這位農夫為了把半頭牛送人,不惜比賽生吞青蛙;約瑟夫.格力章,竟然用甘草來迷住自己喜歡的女孩;還有畸形人古傑卡、陰沉怪人邦奇歐……等。 藍茨以故鄉為場景,展現各種社會現象,不僅在德國創下百萬銷售量,更成為德國鄉土小說的代表經典。 |

|

一個相當奇特、有文化卻未受到文明侵害的小世界;一個吃吃喝喝、賭博及狩獵的世界;一個由牽引船船長和市場女販、走私者以及──不,不是小偷,應該說是機靈鬼──共同聚居的世界!從喧嘩到可怕的荒誕,從農村的愛情、田園生活乃至陰森森的滑稽,藍茨所敘述的不是這個小世界的故事,而是它的趣聞軼事。──漢堡《德文週報》 這些馬祖里的故事,赤裸且真實,豐富並幽默。齊格飛.藍茨把生活與充滿暗示意味的想像、幽默與各式意義深遠的事物,成功出色地融合成馬祖里生活的一個可能性;他是一名強有力的敘述者,讓讀者歡欣地問候他。──《南德日報》 |

|

文∕林倩葦(本書譯者)

談起德國作家齊格飛.藍茨(Siegfried Lenz, 1926~),讀者馬上想起他特有「對抗邪惡與不公義」的形象。一九六八年的出版《德語課》(Deutschstunde),多數公認是他的代表作,該書屬於德國「戰後文學」的經典小說,書中透過一個青少年的眼光,回顧自己的故事、父執輩的過往,以及社會國家的歷史,寫實地揭露並批判納粹德國社會的心態,在當時德國的文學界造成轟動。 除了《德語課》之外,藍茨的其他作品也賦予他高度的正義形象,例如他在一九六○年的作品《燈塔船》(Das Feuerschiff)以及他的後期作品、二○○三年出版的小說《失物招領處》(Das Fundburo):前者敘述一艘燈塔船在值勤時救起犯案在逃的凶人,讓自己和隨他出海的兒子陷入生存危機,最後船長以智慧和犧牲的勇氣終能制伏惡人,此書強調面對邪惡不得緘默;而後者在「量」方面雖不如《德語課》般厚重,然而書中認真嚴肅的主題卻依舊如當年;因為隨著兩德統一、世界經濟的全球化,以及多元文化主義的興起,德國境內形成一股新納粹熱潮,這讓一向關心歷史、倡導文學該為道德服務的藍茨再度嚴肅出擊,在此他以諷喻方式,藉由人們不該遺忘、卻又遺失在火車上的失物,提醒讀者不應遺忘邪惡的過去。 當大家慣於把藍茨封為「對抗邪惡與不公義」的小說家,強調他的高度正義感和道德形象時,他的另一部作品《我的小村如此多情》(So zartlich war Suleyken)卻會讓讀者感覺到,我們似乎遺忘或忽略了這位愛好正義的作家也有幽默的筆觸;一位優秀的作家就如一位能接受多種類型劇作考驗的好演員,可以用嚴肅的筆調書寫人類的歷史過程,也能用簡單的幽默描繪真實生活的憂喜。而毫無疑問的,藍茨正是這麼一位優秀的作家。 與藍茨結識多年的德國重量級書評家馬塞爾.萊希.拉尼奇(Marcel Reich Ranicki)曾經這麼說:「沒有人希望被人在背後議論自己沒有幽默感,然而也沒有任何德國作家想被視為幽默作家。」誰若讓讀者發笑,必然立刻被貼上標籤,懷疑他對文學懷有憤怒,懷疑他的滑稽背後是諷刺是憤世嫉俗,這對一位成功的嚴肅作者而言乃相當嚴重,然後──這也是藍茨所經歷過的──他的聲譽立即受到爭論。當時藍茨尚未出版《德語課》,文學地位尚未穩固,但是他對這種特意的挑釁從一開始便不予理會,難怪拉尼奇稱譽他是一位「明智與平衡的作家」。 一九五五年首度出版的《我的小村如此多情》,自一九六○年一月起由費雪(Fischer)出版社發行口袋書版本,並在一九八一年達到銷售百萬冊,當年除了《少女安妮的日記》(Das Tagebuch der Anne Frank)之外,費雪出版社中尚無其他書能有如此傲人成就。這個事實令其他作家稱羨,因為對他們而言,著作要能銷售一萬冊,早已非易事,更遑論百萬冊。然而藍茨這本幽默的馬祖里故事集,以及他的小說《德語課》,皆有百萬以上的銷售成績。這聽起來何等不容易! 《我的小村如此多情》能有此成績也並非無跡可循,這不僅因為學校一般德語課的閱讀教材讓學生笑開懷的機會過少,主要原因要歸功於德語教師;藍茨曾表示,他收到許多教師們捎信給他,大大讚揚此書,宣稱它非常適合作為代課教材!儘管這些馬祖里的故事並非全是天真爛漫,但藉由它們,卻能在課堂中跟學生營造一股祥和氛圍,讓代課老師順利愉快地完成任務。這點大概是作者當初寫作時始料所未及的。 蘇萊肯(Suleyken)是《我的小村如此多情》此書中的小村名稱,大家對它都相當好奇。當您翻開地圖,在東普魯士的馬祖里地區(即現今的波蘭),不論如何細心尋覓,肯定是找不到蘇萊肯,因為它只是個虛構地名。而這些小村的故事也非懷舊思慕曲,更不是試圖要徹底改造現實。誠如藍茨所表明(他出身於東普魯士的馬祖里),這是對他的家鄉所做的含蓄愛意表白,除此外並無其他嚴肅批判之意。 藍茨為《我的小村如此多情》寫了二十個故事,文中所用的語言簡單、活潑、不帶花俏,故事的場景圍繞在牲畜、穀倉、農家與小村酒館之間,故事的主角盡是居住於此的平凡人物。隨著第一個故事的出現,我們彷彿看到一名男子正坐在酒館中的一張桌子旁,娓娓道來他家鄉的故事。他用一種特別的家鄉話和口吻,敘述村子裡的各式人物,以及那位老年才開始學習閱讀的老祖父等等。當我們愜意地一頁頁翻閱時,我們會覺得:這不是一本印刷書籍,因為這些故事與印刷油墨離得如此遙遠,而所敘述的趣聞軼事又與我們如此貼近。我們並非在這當中閱讀,而是在聽一個人、一個非常奇特的人講話,他講了一個又一個狡猾、帶點詭計且別有用心的詼諧故事,在講述時,他同時還做了相當小的手勢、揚起眼角、嘴邊帶著幾乎讓人無法一眼識出的諷刺笑容:這位敘述者用他的敘述風格,以及他那馬祖里的方言,參與故事當中,他的臉部表情甚至成為故事的重點之一。 透過這位敘述者,讀者優遊於馬祖里這個區域,強烈感受它的地方特徵與色彩,見識到這個奇特的社群,甚至他們的語言、服裝與習俗,都跟德國其他地區如此不同。而在此,我們也看到作者藍茨驚人的敘述才華;他彷彿潛入鄉親父老的靈魂中,成為這些人物的發聲筒,替代他們述說了這些親身經歷的事件。 當我們讀著一個又一個故事的時候,會突然發覺:這名講話的男子可能瘋了。因為事實上並沒有蘇萊肯這個地方,而故事中的人物如:嗜書如魔的祖父哈米卡.薛斯、習慣下命令的阿芮法姑媽、狡猾英俊的阿列克.普赫,或是以奇特方式表達愛意的華德瑪爾.格力章等等,都壓根兒不存在;根本就沒有這些馬祖里人,也沒有這個世界:它們都是童話。但這些童話並非不真實,它們看起來反而比現實世界來得真實。 《我的小村如此多情》是藍茨相當早期的作品,出版後所獲得的評語褒貶不一;簡單的故事題材與未經修飾的語言,著實讓當年許多文學評論家曾搖頭又皺眉。然而這並不改變它受歡迎的事實,因為這本故事集除了以書的形式出現之外,它也和小說《德語課》一樣受到電視公司的青睞而拍成電視劇;布萊梅電台(Radio Bremen)在一九七二年將其中十三個故事搬上電視銀幕,而前東德(DDR)的電視公司更在一九七六年向布萊梅電台購買版權,在前東德地區播放此劇。一本書跨越了前西德和前東德兩個國家(本書出版發行當年,德國尚未統一),同時擄獲觀眾與讀者的心,這再度證實《我的小村如此多情》的魅力。當然,還有藍茨的寫作實力。 不管您是否來自馬祖里,《我的小村如此多情》肯定讓您讀了會拍案叫絕又笑開懷,同時也讓我們見識到這位一向強調正義、歷史責任的作家另一種對家鄉的多情與幽默。 |

|

文∕齊格飛.藍茨

在東普魯士的南邊,在泥炭沼澤與荒涼的沙地之間,在隱密的湖水與松林之間,那裡正是我們的家園馬祖里──一個由普魯士人、波蘭人、布蘭登堡人、薩爾茲堡人,以及蘇俄人混而合成的社群。 我的家鄉在歷史上堪稱不起眼;她從沒出過有名的物理學家、溜冰選手或總統;此地人多半是人性社會中極不顯眼的金子:伐木工人、農夫、漁夫、長工、小工匠與製作掃帚的人。這些人帶著耐心且無所謂的態度過他們的日子,他們只要打開話匣子,就聊起老掉牙的新聞、講講剪羊毛和挖泥炭的事、談談滿月以及它對新種馬鈴薯的影響、聊到甲蟲或愛情。然而他們也擁有某種非常獨特的特質──有位精神科醫生曾把這種特質稱為「潛藏的智慧」,意即:這種聰明才智非局外人可以理解,它那崇高的型態令人捉摸不定,世俗價值對它所做的任何評論,它也一概不理。他們的心靈有著閃電般的機靈特性,不善狡詐,拙於溫柔,此外還有一份感動人心的耐性。 本書中的故事與人物速寫,猶如是在對馬祖里人的心靈做小小的探究。它們要傳達的並非傷感思慕曲,而是我藉由這些故事,對我的土地做含蓄的愛意表白,對馬祖里人致敬。當然,我在此所描繪的故事純屬個人的想法──這是我的馬祖里、我的村子蘇萊肯。 理所當然的,這裡出現的蘇萊肯在現實中並不存在;它是捏造的,如同書中的故事多半是虛構的。然而,這個村莊是否真實存在很重要嗎?比較重要的,該是這樣的村莊是否可能真的存在?的確,我同意這些故事的描述有點誇張──但無論如何,這是有計畫的誇張敘述,藉此來強調非常獨特的特質,讓這些特徵得以顯現。就這點來看,這樣的誇張表現手法是為了尋找真實性。總之,要是你我都能用溫柔多情來看待蘇萊肯的話,那麼這些小事便不值一提。 【作者簡介】  齊格飛.藍茨(Siegfried

Lenz, 1926~) 齊格飛.藍茨(Siegfried

Lenz, 1926~)德國當代最傑出作家之一,與葛拉斯(Gunter Grass)、波爾(Heinrich Boll)兩位諾貝爾文學獎得主齊名,但受歡迎程度更勝前兩者,不論是在德國或在台灣。 1926年3月17日,藍茨生於東普魯士馬祖里地區的呂克城,1943年被海軍徵召入伍,在納粹德軍瓦解時逃往丹麥。戰後他在漢堡大學攻讀哲學、文學等課程,1950年擔任德國《世界報》編輯,1951年起成為專職作家,並發表第一部小說《空中群鷹》;初期的作品主要受到托馬斯.曼、杜斯妥也夫斯基、卡謬、福克納、海明威等人的影響。 他的經典之作《德語課》(1968),取材自畫家埃米爾.漢森在納粹統治時期被禁止作畫的真實事件;本書引發讀者對於被納粹踐踏的公民義務進行反省,成為戰後德國流傳最廣的小說之一。除了長、中篇小說之外,藍茨還撰寫了大量的短篇小說、舞台劇以及廣播劇。藍茨擅長用文學展現各種社會現象,短篇小說集《我的小村如此多情》(1955)取材自家鄉呂克的童話與鄉野軼聞,引起廣大迴響,被公認為1950年代德國「鄉土小說」最重要的作品。 藍茨曾獲多項著名文學獎的肯定,包括「不來梅文學獎」、「歌德文學獎」和「德國書商協會和平獎」等,2006年獲得德國出版界大獎「金羽獎」(Goldene Feder)。 在台灣出版的著作有《德語課》(2007)、《失物招領處》(2003)、《少年與沉默之海》(1999)等。 |

|

第七章 須蘇米的大日子

這兩人都打赤腳,其中一人用粗繩牽著一隻山羊,另一人則牽了一頭小牛;他們在十字路口碰上,正當山羊和小牛訝異地打量彼此時,這兩位赤腳先生也互相寒暄,各自拿出鼻煙來招待對方,而且話也沒多說,便一致決定把這一天當成上好的市集日,因為蔚藍的天空向外延伸,蟬兒如往常唧唧地叫著,空氣中充滿一股即將有事情要發生的氣息。 他們啊,如剛剛說過的,把這一天視為好日子之後,便一起在大馬路旁的草上撒尿。在吸了一小口煙之後,普魯先生喊著他的山羊,葉格卡先生喊他的小牛,兩人把粗繩套在自己的脖子上,生氣勃勃地大步向前走,兩隻動物則跟在他們後面,因為須蘇米這個親切的市集小鎮離這裡有六哩路,那裡正是他們的目的地。六哩路,大家都有經驗,加上後頭還跟著山羊和小牛,這並非一般的散步,於是這兩位先生開始咒罵。這也情有可原,他們各有各的脾氣地罵著,也就是:葉格卡罵得比他的鄰居還要厲害,因為那頭正要探索世界的小牛特別難以駕馭,牠老是跑來跑去,突然沉思地盯著閃閃發亮的小水塘或牠的同伴山羊。這隻山羊老了,順從許多。 「這趟路可真辛苦,」葉格卡說:「當初拿破崙若得拖著這麼一頭小牛的話,老天啊,他一定無法那麼快離開俄國。」 「也許拿破崙有不一樣的辦法,」普魯回答:「他啊,就我對他的瞭解,一定會下令要別人背這頭固執的小牛。」 「是啊,」葉格卡體諒地說:「那個人把一切都看得很簡單。」 他們繼續走著,埋怨拿破崙東拿破崙西的,最後他們談到了關於價格的問題。因為硬拉使得手已經被粗繩磨紅的葉格卡解釋說:「到市集的這段啊,我是說牽著小牛走的這段路,早已經比這頭小牛本身值更多錢,因此,若不及一般最高價,我是不會賣的。我也不會打折扣,價格沒有商量的餘地。」 「這我可以理解,」普魯說:「不過,我的山羊不同。牠已年老,奶都被擠乾,只剩肉還值錢。假如有買主願意上鉤,我就要偷笑了。我們是同村子出來的,所以我這麼告訴你。」 「沒問題,」葉格卡說:「好,我們該繼續走了。」 還不到中午,他們便抵達須蘇米這個親切的市集小鎮,到處充滿聲響和氣味,人人快樂且活潑,拿著鞭子拍出響聲,大笑,靴子下黏著稻草,吃著油膩的肥肉,檢查馬匹的嘴,以及捏捏豬仔的背部而引起一陣瘋狂的尖叫聲;男人們拉住胖太太們的裙子,孩子們又哭又鬧,公牛低沉地吼叫,一隻鵝混進了羊群中而造成幾隻羊跑到母牛那邊,幾頭母牛掙脫開來,在滿是灰塵的木棚小巷中四處奔跑,當一名壯碩男子捉住那隻鵝時,鵝在他的手下大聲尖叫,並撲撲展翅,嚇得那名男子把牠抓得更緊,以至於把這隻鵝給捏死,引起善辯的鵝主人的注意——簡而言之,這就是須蘇米,這個親切的市集小鎮的一個大日子。 牽著山羊的普魯與帶著小牛的葉格卡立刻就被幾個感興趣的買主包圍住,他們又爭吵又大笑,拍拍山羊的乳房,並檢查小牛的眼角和耳朵。突然,一名男子——矮小結實的牲畜商人——拿出一個信封,數了數錢遞給普魯,接著不急不徐地將粗繩綁在手腕,牽著山羊離開。普魯高興地數著錢,然後跑去找他同村的鄰居葉格卡說:「好賽哪!山羊賣出了!如果你動作快一點的話,咱們在回家前也許還可以去喝杯酒。」 「我其實早就可以賣掉這頭小牛,」葉格卡說:「可是這段路途很辛苦,我不想降價賣出。普魯鄰居啊,你不用把口袋裡的小錢敲得噹啷噹啷響,我不會受你影響的。你要是想的話,就自己去喝一杯吧,我沒意見。我要在這裡等,直到有人喊出和小牛加上這段路途同等的價格來購買為止。要是沒人買,我就把小牛帶回家去。」 「好,」普魯說:「那我就晚一點再回來這裡,因為葉格卡鄰居啊,這段路途遙遠,兩個人一起走比較愉快。」 普魯離開,跑去喝杯酒,然後在滿是灰塵的木棚小巷中閒逛,只要看到值得驚奇的事,他就發出讚嘆,跟別人寒暄,若碰到母牛貼近他走過後,他就認真地清除腳底,然後以自己的方式休息一下。當他回到葉格卡身邊時,牲畜買賣的市集已經結束,可是這頭小牛仍未賣出。 「看來,」普魯說:「你走霉運了。」 「這跟霉運無關,」葉格卡說:「我只是不願意降價出售小牛罷了。市集已經結束,所以我必須再把牠帶回家去。如果你願意,我們現在就可以回去。」 他們一起回家去;其中一人牽著他的小牛,另一人則走在前面幾步,快樂地把口袋裡的錢,敲得噹啷噹啷響,滿足地講著他有多麼高興山羊賣出去了,特別是,仔細來講,那隻山羊其實只有肉值錢。普魯持續不斷地講,對此葉格卡開始不悅;因為他完全感受得到他鄰居的用意,因此他保持沉默且沉思著。 不久,葉格卡突然跟他的小牛停下腳步,他大聲地叫普魯回來,手指著地上。地上坐了一隻青蛙,全身綠色且瞇著眼睛,是一隻漂亮、發光的小動物。 「瞧,」葉格卡說:「普魯鄰居,你看看這隻青蛙。看到了嗎?」 「有,」普魯說:「我看到了。」 「好,」葉格卡說:「那麼我有個建議,這個建議嘛,你一定會立即同意。普魯鄰居啊,你幸運地賣掉你的山羊,你有錢了。如果你想的話,你不僅可以把市場的錢帶回家,還可以把我的小牛也帶回去。但條件是,你必須吃下這隻青蛙。」 「全部吃下?」普魯確認地問。 「對,全部吃下!」葉格卡肯定地回答:「只要青蛙到了你的脖子裡,你就可以把我的小牛牽回去。」 「這個建議的確很慷慨,」普魯說:「我願意接受。我吃下青蛙,然後葉格卡鄰居啊,你就把你的小牛給我。」 普魯說完後,他彎下身子,迅速咬住青蛙,閉著眼睛把牠咬成兩半,這時葉格卡用相當奇怪的滿意神情看著他。 「鄰居啊,加把勁繼續吧,」他說:「我看到了,前半部已經在你的脖子裡了,現在還有大腿部分。」 「拜託,」普魯驚惶失措且翻著白眼說:「請讓我拖延一下,因為我的胃需要一點時間來適應陌生食材。朋友啊,難道我們不能先繼續走一段路嗎?我會在適當的時間內吃下另一半。」 「好,」葉格卡說:「我同意。」於是他們默默地一起走著,他們越繼續往前走,普魯這位鄰居的身體就越感到不舒服,而且他也更加確定自己不可能吃下那另外半隻青蛙,他絕望地考慮該如何從這局勢中抽身,他在思考的同時卻裝作一副很有勇氣和信心的樣子,使得那已經喪失近半頭小牛的葉格卡開始擔憂起來。最後,普魯突然站在原地不走,將另一半青蛙遞給他的鄰居說:「鄰居啊,搞什麼嗎?我們又不是要相互奪取彼此家產,更何況我們還是同村出來的。如果你吃下這半隻青蛙,我就放棄我的要求,你也可以留下你的小牛。」 「這才是真正的好鄰居。」葉格卡高興地說。他脖子抽搐而且胃裡刺痛地吃下那另一半青蛙,好讓他背後的小牛再度回歸於他。「這樣子,」他一臉難看的表情說:「我也算是有收穫地從市集回家。」 他們若有所思地回到村子,在十字路口道別時,葉格卡說:「鄰居啊,這真是個不錯的市集日。只是,你能不能告訴我,我們究竟為何吃下那隻青蛙?」 |